RYZENの、殻割りが無意味なほど放熱が優秀な理由 [CPU]

AMDのRyzen 7は殻割りが無意味なほど放熱が優秀

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1048219.html

古来よりCPUの放熱問題は、放熱に関して様々なアイデアを生み出し実行されて来た。

それこそ能動的な冷却が不要だった頃はともかく、CPUにヒートシンクと呼ばれる熱を逃がすための部品を取り付けるのが当たり前になった時代から、そのヒートシンクに送風する事で強制空冷という手段を追加した電動ファンモータ付きのアクティブヒートシンクの出現(水冷式はその延長上の技術)、その後さらにダイナミックな変化としてそれまでCPUのダイが金属製の熱を拡散させる部品であるヒートスプレッダに覆われるのが普通だったのがダイむき出しに変化した時代があり、ダイむき出しの頃はCPUの熱処理にかなり苦労していた時代であった事を伺わせる。

ヒートシンクが不要だった時代は、CPU表面からの放熱と、パッケージや端子を通じて基板へ熱を逃がすだけで問題なかった。

ヒートシンクが必要になったばかりの頃はファンモータも無く、ヒートシンクの追加で熱放射面積を増加させる事で対応していた。 その後CPUの発熱が増えていくと、ファンモータを追加したタイプが当たり前になっていく。

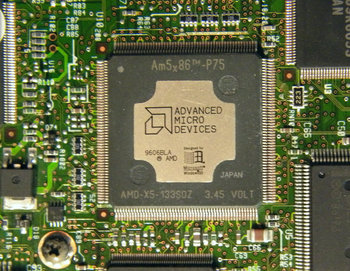

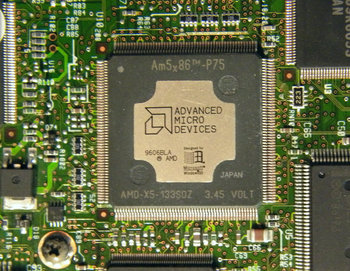

左から各年代ごと縦に並べたCPU達。もちろん左が古く、右側が新しい。

左奥のCPUはセラッミックパッケージという仕様であり、パッケージそのものがヒートスプレッダの役目を持つ。 左下と中央2個はヒートスプレッダの付いたタイプ。 右側の2個がヒートスプレッダを最初から省いたダイむき出しのCPUで、ダイの上に直接ヒートシンクを乗せる。 当然ヒートスプレッダの付いたCPUよりも、無いCPUの方が熱伝導の距離が短い分、冷却効率は高い。 しかしヒートスプレッダが無いとダイを破損するリスクや、ヒートシンクを安定してダイに密着させる事が難しい ため、ヒートシンクを傾いた状態で固定してしまうとCPUを冷却できずに破損する事もあった。

こうした時代の変遷の中で、CPUのダイとそれを覆うヒートスプレッダとの間でどのように安価かつ効率よく熱を伝えるかという事も研究されて来た。

CPUの発熱に関して時代や製品によって苦しい時とそうでない時があるため、ダイとヒートスプレッダの間を埋めるサーマルコンパウンドという熱伝導部品は、熱的に苦しい場合は熱伝導に優れる“低融点合金”を、そうでない場合は安価な“金属酸化物を高温時に粘度低下が少ない油脂で練った放熱グリス”を、というように使い分けられて来たが、こうしたサーマルコンパウンドは材質による熱伝導率だけでなくその使用量に関して手抜きが少なくなかったように思う。

これは熱源と放熱器との距離が長ければ、その間を埋めるサーマルコンパウンド厚みが増えるため熱伝導の効率が激減するので放熱性能に大きな影響を与えるが、ダイとヒートスプレッダの間をゼロに近い距離で厳密に管理する事が難しいためコストを考えるとルーズになりがちだからだ。

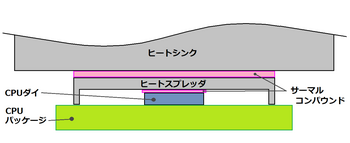

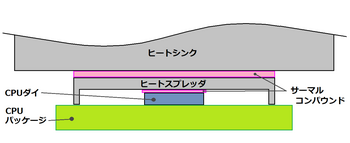

サーマルコンパウンドの例。一般には“放熱グリス”と呼ばれ、用途によって様々な種類がある。 CPUのダイとヒートスプレッダの間に使う場合、120℃前後で融ける融点の低い金属である“低融点合金”を使う事があるが、その場合ダイの材質により液状化した金属が馴染まない=ヒートスプレッダとダイが密着しなくなる場合があるため、馴染みの良い材質(一般に高価)を使うか、もしくは馴染みが良くなる表面処理(これも高い)を行ったり、ハンダ付けに用いるフラックスのような薬品(これが一般的)で馴染みを改善する必要がある。

そうした点において、今回紹介した記事はRYZENがサーマルコンパウンドの性能とその使用量を最小限にする事について近年のIntel製CPUよりも突き詰めた技術を用いている事を証明している。

2017年現在、CPUダイからヒートシンクまで熱が移動する経路には、二ヶ所のサーマルコンパウンドとそれに挟まれたヒートスプレッダという熱的な障壁が立ち塞がる。このうちヒートスプレッダは銅製で熱伝導が良いが、サーマルコンパウンドの熱伝導率は銅の400W/(m·K)に対しグリスタイプで1/100前後、低融点合金でも数分の一(材質により幅がある)しかないため、これが熱輸送の妨げになる。

ただし、モバイル向けのCPUは厚み側のスペースが無いため、ダイむき出しがほとんどである。

この件に関しては多くの人が性能追求のための選択だったと解釈するだろう。

だが私は性能追求のためというよりも、「ここまでしなければ現在の動作周波数を実現出来なかった」という見方が正しいと思う。

こう言うと、「性能追求とどう違うのか」と思う方が多いだろう。

表面的な物の見方をすれば「性能追求以外のなにものでもない」からだ。

しかし、一方でそこまでしてもオーバークロックのマージンが低すぎる(空冷のままで大体4Ghz辺りが上限)という事にもなる。だから私の目には、「製造プロセスによる瑕疵を少しでも隠蔽しようと努力した結果」にしか見えない。

その背景には“現在のRYZENに使われる14LPPという製造プロセスは、Intel製のプロセスと比べてかなり低い動作周波数で劇的に消費電力が増え始めるから、この問題を解決出来ない間は消費電力が増えた分増大する熱を上手く処理できないと商品として成り立たなくなる”という現実がある。

従って放熱が悪いと動作周波数が上げられないため現在のIntel製CPUには太刀打ち出来ず、しかし性能面で引けを取る製品の出荷が許されないAMDはどうしてもRYZENの動作周波数を引き上げる必要があった。

そうした理由で放熱性能を上げる必要があったのだと私は推測している。

ただ、このCPUダイとヒートスプレッダの間を埋める優秀な熱伝導の技術は怪我の功名とも言える。

優秀な放熱技術は、今後AMDの出す新しいCPUの性能を常にワンランク上に押し上げる可能性を持っているからだ。

1年後か2年後かはわからないが、RYZENの持つ弱点の一つである動作周波数が低い問題もその内に解決する時が来るだろう。その時こそ、この放熱技術が真価を発揮する時だと私は考えている。

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/yajiuma/1048219.html

古来よりCPUの放熱問題は、放熱に関して様々なアイデアを生み出し実行されて来た。

それこそ能動的な冷却が不要だった頃はともかく、CPUにヒートシンクと呼ばれる熱を逃がすための部品を取り付けるのが当たり前になった時代から、そのヒートシンクに送風する事で強制空冷という手段を追加した電動ファンモータ付きのアクティブヒートシンクの出現(水冷式はその延長上の技術)、その後さらにダイナミックな変化としてそれまでCPUのダイが金属製の熱を拡散させる部品であるヒートスプレッダに覆われるのが普通だったのがダイむき出しに変化した時代があり、ダイむき出しの頃はCPUの熱処理にかなり苦労していた時代であった事を伺わせる。

ヒートシンクが不要だった時代は、CPU表面からの放熱と、パッケージや端子を通じて基板へ熱を逃がすだけで問題なかった。

ヒートシンクが必要になったばかりの頃はファンモータも無く、ヒートシンクの追加で熱放射面積を増加させる事で対応していた。 その後CPUの発熱が増えていくと、ファンモータを追加したタイプが当たり前になっていく。

左から各年代ごと縦に並べたCPU達。もちろん左が古く、右側が新しい。

左奥のCPUはセラッミックパッケージという仕様であり、パッケージそのものがヒートスプレッダの役目を持つ。 左下と中央2個はヒートスプレッダの付いたタイプ。 右側の2個がヒートスプレッダを最初から省いたダイむき出しのCPUで、ダイの上に直接ヒートシンクを乗せる。 当然ヒートスプレッダの付いたCPUよりも、無いCPUの方が熱伝導の距離が短い分、冷却効率は高い。 しかしヒートスプレッダが無いとダイを破損するリスクや、ヒートシンクを安定してダイに密着させる事が難しい ため、ヒートシンクを傾いた状態で固定してしまうとCPUを冷却できずに破損する事もあった。

こうした時代の変遷の中で、CPUのダイとそれを覆うヒートスプレッダとの間でどのように安価かつ効率よく熱を伝えるかという事も研究されて来た。

CPUの発熱に関して時代や製品によって苦しい時とそうでない時があるため、ダイとヒートスプレッダの間を埋めるサーマルコンパウンドという熱伝導部品は、熱的に苦しい場合は熱伝導に優れる“低融点合金”を、そうでない場合は安価な“金属酸化物を高温時に粘度低下が少ない油脂で練った放熱グリス”を、というように使い分けられて来たが、こうしたサーマルコンパウンドは材質による熱伝導率だけでなくその使用量に関して手抜きが少なくなかったように思う。

これは熱源と放熱器との距離が長ければ、その間を埋めるサーマルコンパウンド厚みが増えるため熱伝導の効率が激減するので放熱性能に大きな影響を与えるが、ダイとヒートスプレッダの間をゼロに近い距離で厳密に管理する事が難しいためコストを考えるとルーズになりがちだからだ。

サーマルコンパウンドの例。一般には“放熱グリス”と呼ばれ、用途によって様々な種類がある。 CPUのダイとヒートスプレッダの間に使う場合、120℃前後で融ける融点の低い金属である“低融点合金”を使う事があるが、その場合ダイの材質により液状化した金属が馴染まない=ヒートスプレッダとダイが密着しなくなる場合があるため、馴染みの良い材質(一般に高価)を使うか、もしくは馴染みが良くなる表面処理(これも高い)を行ったり、ハンダ付けに用いるフラックスのような薬品(これが一般的)で馴染みを改善する必要がある。

そうした点において、今回紹介した記事はRYZENがサーマルコンパウンドの性能とその使用量を最小限にする事について近年のIntel製CPUよりも突き詰めた技術を用いている事を証明している。

2017年現在、CPUダイからヒートシンクまで熱が移動する経路には、二ヶ所のサーマルコンパウンドとそれに挟まれたヒートスプレッダという熱的な障壁が立ち塞がる。このうちヒートスプレッダは銅製で熱伝導が良いが、サーマルコンパウンドの熱伝導率は銅の400W/(m·K)に対しグリスタイプで1/100前後、低融点合金でも数分の一(材質により幅がある)しかないため、これが熱輸送の妨げになる。

ただし、モバイル向けのCPUは厚み側のスペースが無いため、ダイむき出しがほとんどである。

この件に関しては多くの人が性能追求のための選択だったと解釈するだろう。

だが私は性能追求のためというよりも、「ここまでしなければ現在の動作周波数を実現出来なかった」という見方が正しいと思う。

こう言うと、「性能追求とどう違うのか」と思う方が多いだろう。

表面的な物の見方をすれば「性能追求以外のなにものでもない」からだ。

しかし、一方でそこまでしてもオーバークロックのマージンが低すぎる(空冷のままで大体4Ghz辺りが上限)という事にもなる。だから私の目には、「製造プロセスによる瑕疵を少しでも隠蔽しようと努力した結果」にしか見えない。

その背景には“現在のRYZENに使われる14LPPという製造プロセスは、Intel製のプロセスと比べてかなり低い動作周波数で劇的に消費電力が増え始めるから、この問題を解決出来ない間は消費電力が増えた分増大する熱を上手く処理できないと商品として成り立たなくなる”という現実がある。

従って放熱が悪いと動作周波数が上げられないため現在のIntel製CPUには太刀打ち出来ず、しかし性能面で引けを取る製品の出荷が許されないAMDはどうしてもRYZENの動作周波数を引き上げる必要があった。

そうした理由で放熱性能を上げる必要があったのだと私は推測している。

ただ、このCPUダイとヒートスプレッダの間を埋める優秀な熱伝導の技術は怪我の功名とも言える。

優秀な放熱技術は、今後AMDの出す新しいCPUの性能を常にワンランク上に押し上げる可能性を持っているからだ。

1年後か2年後かはわからないが、RYZENの持つ弱点の一つである動作周波数が低い問題もその内に解決する時が来るだろう。その時こそ、この放熱技術が真価を発揮する時だと私は考えている。

コメント 0