前の30件 | -

中国大使館からの電話は詐欺なので注意 [ハードウェア]

今日、私のスマートフォンに見慣れない番号から電話があった。

番号は「800-4255-2856」。

出ると「中国大使館からの・・・」

と女性を模した機械音声が流れる。

そして私は即座に電話を切った。

さて、この電話はなんだろう?

疑問に思った私は電話番号で検索。

すると予想通り詐欺だった。

しかしそんな事よりも、このような電話が自分の番号にかかってくる事が問題だ。

電話番号を自動生成してロボットにかけさせているのかもしれないが・・・

なんにせよ、これからはこういうのもあるんだと認識。

まあ知らなくても私のとる対応は同じだが!

PC-8801-23 [旧式パソコン]

最近はあまりに多忙で、ブログの記事を書くどころではない。

が、時間がまったくないというわけではなく、残された少ない自分の時間のほとんどが今までやっていた事に費やされているだけなのである。

そんな"日課”ともいうべきモノの一つに"ヤフオク”がある。

趣味で古いパソコンの部品を漁っているのだ。

そんな中、こんなものを見つけて驚いた。

PC-8801シリーズ サウンドボードII PC-8801-23

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1130911780

物はタイトル通り、1980年代後半を席巻したPC-8801シリーズ用のFM音源拡張カードである。

この拡張カードが出た1987年当時、1985年にFM音源標準搭載で登場し周囲から羨望の眼差しを集めたPC-8801Mk2 SRを持っていた私は、標準のFM3音+PSG3音がこのカードでFM6音+PSG3音+リズム6音に拡張されるだけという、今にしてみれば大した違いが無いように思えるこの変化に、定価3万9800円を払う価値があると即座に買う事を決断した。

当時は学生だったため、購入資金を貯める事から始めなければならなかったが。

そして数か月かけて4万円用意し、自宅から遠く離れた都会のパソコン屋まで電車に乗って買いに行った。

手に入れてすぐ取り付け、サウンドボード2対応のゲームを動かした時の感動は今でもはっきり思い出せる。

まるで次元の違うゲームサウンドだ。

特に感動したのは、ボーステックという会社が発売していた"ザ・スキーム”のゲーム中BGM。

通常のFM音源とサウンドボード2用を選べるので聞き比べたが、同じFM音源なのにたった3音発音数が違うだけでこうも違うのかと。

まあ実際には稚拙なドラムやシンバルのサンプリング音がFMサウンドとは別に鳴っているので、ここも大きな違いになっているのだと思うが・・・

なんにせよ、当時のゲーム音楽の常識を吹き飛ばしたのは間違いない。

・・・そして今。

あれからもう37年近く経つのか。

その当時に買った88用のサウンドボード2が、ヤフオクで3万円近い高値で取引されているとは。

実際、これほど昔のモノが今でも正常に動作するのだろうか?

(まあICが壊れていなければコンデンサの交換程度で動作するように出来るとは思うが・・・)

なにより今はエミュレータを使えばこんなモノを買う必要もなく同等の音を堪能出来るし、エミュレータの機能でサウンドデータのみをS98形式で抜き出せばゲームをしなくても当時感動したBGMを聞く事が出来る。

それも、再現度はかなり高い。

が、欲しい人にとっては当時のハードにこそ価値があるのだろう。

実機で再現してこそ、というワケだ。

嗚呼、まだ捨ててはいないはずだが。

私の88は今どこにあるのだろう?

見つけたらヤフオクに出すというのもアリか。

が、時間がまったくないというわけではなく、残された少ない自分の時間のほとんどが今までやっていた事に費やされているだけなのである。

そんな"日課”ともいうべきモノの一つに"ヤフオク”がある。

趣味で古いパソコンの部品を漁っているのだ。

そんな中、こんなものを見つけて驚いた。

PC-8801シリーズ サウンドボードII PC-8801-23

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1130911780

物はタイトル通り、1980年代後半を席巻したPC-8801シリーズ用のFM音源拡張カードである。

この拡張カードが出た1987年当時、1985年にFM音源標準搭載で登場し周囲から羨望の眼差しを集めたPC-8801Mk2 SRを持っていた私は、標準のFM3音+PSG3音がこのカードでFM6音+PSG3音+リズム6音に拡張されるだけという、今にしてみれば大した違いが無いように思えるこの変化に、定価3万9800円を払う価値があると即座に買う事を決断した。

当時は学生だったため、購入資金を貯める事から始めなければならなかったが。

そして数か月かけて4万円用意し、自宅から遠く離れた都会のパソコン屋まで電車に乗って買いに行った。

手に入れてすぐ取り付け、サウンドボード2対応のゲームを動かした時の感動は今でもはっきり思い出せる。

まるで次元の違うゲームサウンドだ。

特に感動したのは、ボーステックという会社が発売していた"ザ・スキーム”のゲーム中BGM。

通常のFM音源とサウンドボード2用を選べるので聞き比べたが、同じFM音源なのにたった3音発音数が違うだけでこうも違うのかと。

まあ実際には稚拙なドラムやシンバルのサンプリング音がFMサウンドとは別に鳴っているので、ここも大きな違いになっているのだと思うが・・・

なんにせよ、当時のゲーム音楽の常識を吹き飛ばしたのは間違いない。

・・・そして今。

あれからもう37年近く経つのか。

その当時に買った88用のサウンドボード2が、ヤフオクで3万円近い高値で取引されているとは。

実際、これほど昔のモノが今でも正常に動作するのだろうか?

(まあICが壊れていなければコンデンサの交換程度で動作するように出来るとは思うが・・・)

なにより今はエミュレータを使えばこんなモノを買う必要もなく同等の音を堪能出来るし、エミュレータの機能でサウンドデータのみをS98形式で抜き出せばゲームをしなくても当時感動したBGMを聞く事が出来る。

それも、再現度はかなり高い。

が、欲しい人にとっては当時のハードにこそ価値があるのだろう。

実機で再現してこそ、というワケだ。

嗚呼、まだ捨ててはいないはずだが。

私の88は今どこにあるのだろう?

見つけたらヤフオクに出すというのもアリか。

2%強、上下にツブれる液晶ディスプレイ [ハードウェア]

今日、このようなニュースを見つけて、少し衝撃を受けた。

「イラストや製図に使えない」──とあるEIZO製モニターの仕様で物議

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2402/06/news088_2.html

詳細はリンク先の記事を読んでいただくとして、内容の要点はこうだ。

・液晶パネルの画素が正方形ではなく、上下に潰れた長方形である

・これによりアスペクト比が実際と異なり、図形や画像が上下に短く表示される

・このようなディスプレイが複数あって、EIZO製以外にいくつか存在する

以上の事から、図形や画像の縦横比が実際の物とディスプレイに表示された物で違うと困る用途では使い物にならない、と。

ちなみにメーカー側はこのような製品を作った理由をこのように述べている。

“インターネット閲覧、文書作成、動画視聴など、一般的な用途においては、特に影響はないと思われます。”

まあ、確かにそうだと思う。

画素の比率は0.254mm×0.248mmと、縦が2%強短いだけだ。

なので、事務用途でワードやエクセル、パワーポイントなどを使う場合や、Webや動画などの閲覧では上下に2%程度ツブれている事に気付く人などいないと思う。

だが。

図面やイラストなどを描いたり、写真を扱う人の場合は大問題だ。

画面で見ている物とディスプレイ以外に出力した物が同一ではないのだから。

ちなみにこの長方形画素のメリットは、ディスプレイがコンパクトになる事だという。

??????

たった2%程度上下に短くなって、それがメリット??????

例えば私が今使っている32インチのディスプレイは表示領域が上下で394mmなのだが、2%短くなると386mm。

32インチでたったの8mm短くなるだけだ。

そして槍玉に上がっているEIZOの製品は22.5インチなので、精々5mm程度短くなるだけだろう。

画面のサイズが上下で5mm短くなって、それで「コンパクトになってうれしい!」と思う人は誰も居ないと思う。

これは恐らく、コストダウンの結果でしかない。

理由はわからないが、長方形画素のパネルは正方形の物よりかなり安いのだと思う。

消費者をバカにするにも程がある。

これからディスプレイ装置を買う人は、長方形画素の製品を買わないように注意した方が良いだろう。

Windows11インストール用USBメモリの作り方 [OS]

普通、Windowz11のインストール用USBメモリはM$謹製のメディアクリエーションツールで作成する。

だが私は“Rufus”というブータブルUSBメモリを作成するアプリケーションを使う方法を提案する。

理由はWindowz11の場合、新規インストール時に強制されるいくつかの項目をキャンセルする事が出来るからだ。

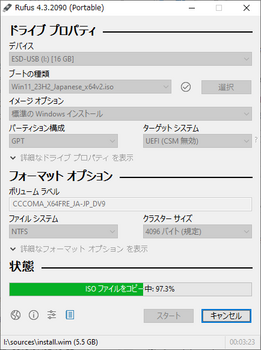

RufusでWindowz11インストール用USBメモリを作成中。

なお、2024年1月現在最新のRufusでは以下の項目をキャンセル出来る。

・メインメモリ容量(4GB以上必須)の制限

・セキュアブート

・TPM2.0

・M$アカウントの強制

・データ収集

・BitLocker の自動デバイス暗号化

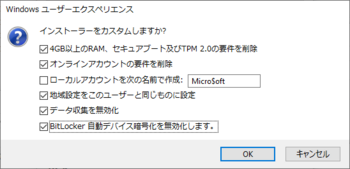

各種項目の設定ウインドゥのスクリーンショット。

惜しいことにCPUのチェックを外す項目が無いが、これは後から自分で追加すれば良い。

必要な事は大体が「unattend.xml」に記述されるので、コレを編集するのだ。

まあ、ほとんどの人は自分専用のインストールイメージになるだろうから、必要と思う事は全てやってしまう方が楽だろう。

私の場合不特定多数のパソコンをセットアップするので、必要最小限の変更しか出来ないが。

とにかく“Rufus”で作成したUSBメモリなら、インストールの手間が多少削減出来る。

有り難い事だ。

なお、「unattend.xml」にCPUのチェックを外す記述を追加したUSBメモリを使って、Windowz11 23H2をAMD A10 9830E搭載のパソコン(TPMとCPUが×)にインストールした所、何の障害も無くインストール出来た事を付け加えておく。

参考:

Rufus

https://rufus.ie/ja/

中国製SSDがダメなのは性能の問題ではない [SSD]

今日、こんな記事が目に止まった。

米中SSDの耐久対決、3カ月書き続けてついに決着。勝ったのは……

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1555006.html

この記事で比較しているのは以下の製品。

| 製品型番 | 記憶容量 | 総書込み容量 |

| WD_BLACK SN850X | 1TB (1000GB) | 600TBW |

| HS-SSD-FUTIRE 1024G | 1TB (1024GB) | 1800TBW |

※TBWとは、メーカーが保証する総書込み容量で、単位はTB(テラバイト)。

そして比較の方法は、SSDの耐久性を測るソフトウェアを使って延々と書込みと消去を繰り返し、NAND Flashの寿命などで書込みが出来なくなった時点で何TBの書込みが出来たのかを調べている。(記事中では速度の変化なども比較しているがここでは省く)

その結果は以下の記事からの抜粋の通りだ。

“1,000TBを超えたあたりで書き込み速度が大きく落ち込むとともに、公称の総書き込み容量に届かず健康状態が異常となったHS-SSD-FUTURE 1024Gと、公称の10倍の容量を書き込んでもまだピンピンしているWDS100T2X0E”

※WDS100T2X0EとはWD_BLACK SN850Xの事と思われる

この結果から得られる事は何か。

それは、中国メーカー製SSDは1800TBWという保証値すら達する事が出来ない低い信頼性であるのに対し、WD製SSDは600TBWと控えめな保障値に対し実際はその十倍でも問題が出ていないという事実。

何故このような違いが出るのか。

それは、中国製のあらゆる製品に言える事だが、利益の優先度が極めて高く、製品の信頼性など度外視しているという事だ。

特にNAND Flash という工業製品は、一般に工場から出荷される時にチップのランク付けが行われ、エラーが少なく他の検査結果も良い物がSSDに、中間のランクになった物は安価なSSDやSDカードなどに、その下になる物はUSBメモリなどというように使い分けがされる。

この検査は当然コストアップ要因になるため、中国製NAND Flashは検査の簡略化は当然の事、ランク付けもいいかげんでエラーが多くNAND Flashの寿命もチップ内のセルでかなりバラ付きがあるような物でもSSD用として使っていると思われる。

特に「NAND Flashの寿命がチップ内のセルでバラ付きが大きい」というのがSSDでは問題で、恐らくWD製のSSDに使われるKIOXIA製の物と比べて中国製の物は上級品の歩留まりがかなり悪い事も関係があるはず。

こうなると、中国メーカー製SSDは製品の寿命や信頼性にかなり大きなバラツキがあって当然であると思うし、今回テストされた製品などはそんな中から良い特性の選別品を利用したんじゃないかと邪推すらしたくなる。

中国から個人輸入で買い物をした人の中には経験がある人が居ると思うが、製品を10個買うとその中の2~3個とか、場合によってはそれ以上が不良品である事がある。

つまりそういう事なのだ。

以上の事から、中国製のNAND Flash製品、特にSSDを買ってはいけない。

まァ、そういう事を気にしない人が買う事を止めはしないが。

参考:

劣化するUSBメモリー

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2013-10-27

最近のSSD情勢その1

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2014-08-06

最近のSSD情勢その2

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2014-08-07

高温環境下でSSDのデータが数日で消える???

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2015-05-15

P/Eサイクル?

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2015-05-23

やはりQLCは避けるべき

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2019-01-11

QLC NAND のSSDについて考える

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2018-11-02-1

磁気コアメモリ [ハードウェア]

ヤフオクで「磁気コアメモリ」というブツの出品をミツケタ。

「磁気コアメモリ」。

この単語を理解出来るのは、過去にソレ系の専門教育を受けた者か、或いは個人でそういった情報を集めている変態しか居ない。

ちなみに私は“前者”である。

「磁気コアメモリ」といっても、ソレは色々ある。

これらは主にメインフレームで使用されたモノであり、それら全てに共通するのは「記憶素子がフェライトコア」であるという事。

ちなみにデータを読むと記憶素子に保存されたデータが消える「破壊読み出し」という性質を持つので、都度元のデータを書き戻す動作が必要になる。

この辺りは現在主流の主記憶装置である「DRAM」に共通する。

それはさておき、そんな「磁気コアメモリ」はタタミ一畳の面積でたったの1KB(キロバイト)という時代もあったが。

ヤフオクに出品されたモノはかなり後期の製品で、TDK製のECC付き4KB製品と思われる物であり、大きさも写真から判断すると20cm×30cm程度の大きさに収まっているように見える。

なお、磁気コアメモリは1bitに対しフェライトコアが一つ必要なので、1kbの記憶容量を実現するには1024個の磁気コアが必要で、これらすべてに電線を3本ずつ通す必要がある。

なので、磁気コアメモリの製造方法を想像すると。

手作業、しかない、と思う。

気の遠くなる作業だ。

おそらく、当時1kbの磁気コアメモリの単価は数十万円を下らないのではないだろうか。

まぁそんなくだらない妄想を巡らせた私は、半導体メモリ全盛の今、思う。

こんな時代もあったのだなァ、と。

私が磁気コアメモリについて学んだ時には、すでにソレを使うコンピュータなど存在しなかったと思うが。

当時、実物を拝見させてもらった時は驚いたものだ。

かつてそんなモノが当たり前だった事に。

また、その頃はコンピュータの出力装置も今とはまったく違っていて、それはニキシー管による数値表示だけとか、或いは紙テープやパンチカードだったり、タイプライタをコンピュータにつないだようなプリンターだったりした。

ブラウン管を利用した出力装置もあったが、白或いは緑の単色表示で、文字等のキャラクター表示しか出来ない、或いは特定の点や線を描画するだけとか。

補助記憶装置もパンチカードや紙テープ以外に磁気ドラム記憶装置なんてモノもあって、磁気ディスク記憶装置≒ハードディスクも人間一人で移動できないほど大きくて重い“装置”だったり。

これらの情報もうろ覚えなのでどこまで正確かわからないが、大雑把にはあっていると思う。

なお、この時代の主記憶装置は、今と比べると異次元と言えるほど遅い。

はず。

信号の周波数からして精々Khzであるはずで、今なら1秒かからない計算もヘタをすると数日必要なレベルだ。

だがそれでも、手計算とは比較にならないほど高速なわけで。

機械式の計算機と比べた場合は、場合によって負ける事もあるかもしれないが・・・

とまあ、そんなワケで。

色々と妄想が膨らむ磁気コアメモリ。

貴方もお一つ、如何?

「磁気コアメモリ」。

この単語を理解出来るのは、過去にソレ系の専門教育を受けた者か、或いは個人でそういった情報を集めている変態しか居ない。

ちなみに私は“前者”である。

「磁気コアメモリ」といっても、ソレは色々ある。

これらは主にメインフレームで使用されたモノであり、それら全てに共通するのは「記憶素子がフェライトコア」であるという事。

ちなみにデータを読むと記憶素子に保存されたデータが消える「破壊読み出し」という性質を持つので、都度元のデータを書き戻す動作が必要になる。

この辺りは現在主流の主記憶装置である「DRAM」に共通する。

それはさておき、そんな「磁気コアメモリ」はタタミ一畳の面積でたったの1KB(キロバイト)という時代もあったが。

ヤフオクに出品されたモノはかなり後期の製品で、TDK製のECC付き4KB製品と思われる物であり、大きさも写真から判断すると20cm×30cm程度の大きさに収まっているように見える。

なお、磁気コアメモリは1bitに対しフェライトコアが一つ必要なので、1kbの記憶容量を実現するには1024個の磁気コアが必要で、これらすべてに電線を3本ずつ通す必要がある。

なので、磁気コアメモリの製造方法を想像すると。

手作業、しかない、と思う。

気の遠くなる作業だ。

おそらく、当時1kbの磁気コアメモリの単価は数十万円を下らないのではないだろうか。

まぁそんなくだらない妄想を巡らせた私は、半導体メモリ全盛の今、思う。

こんな時代もあったのだなァ、と。

私が磁気コアメモリについて学んだ時には、すでにソレを使うコンピュータなど存在しなかったと思うが。

当時、実物を拝見させてもらった時は驚いたものだ。

かつてそんなモノが当たり前だった事に。

また、その頃はコンピュータの出力装置も今とはまったく違っていて、それはニキシー管による数値表示だけとか、或いは紙テープやパンチカードだったり、タイプライタをコンピュータにつないだようなプリンターだったりした。

ブラウン管を利用した出力装置もあったが、白或いは緑の単色表示で、文字等のキャラクター表示しか出来ない、或いは特定の点や線を描画するだけとか。

補助記憶装置もパンチカードや紙テープ以外に磁気ドラム記憶装置なんてモノもあって、磁気ディスク記憶装置≒ハードディスクも人間一人で移動できないほど大きくて重い“装置”だったり。

これらの情報もうろ覚えなのでどこまで正確かわからないが、大雑把にはあっていると思う。

なお、この時代の主記憶装置は、今と比べると異次元と言えるほど遅い。

はず。

信号の周波数からして精々Khzであるはずで、今なら1秒かからない計算もヘタをすると数日必要なレベルだ。

だがそれでも、手計算とは比較にならないほど高速なわけで。

機械式の計算機と比べた場合は、場合によって負ける事もあるかもしれないが・・・

とまあ、そんなワケで。

色々と妄想が膨らむ磁気コアメモリ。

貴方もお一つ、如何?

歴史に残るMP3再生・エンコードソフト [ソフトウェア]

かつて、一部のパソコンマニアの間で一世を風靡したMP3。

しかし今、世間では“MP3”などという単語が使われる事など無い。

MP3が何なのか知らない人も少なくない現在、今でも私はMP3フォーマットの音楽ファイルを再生して聞いている。

そんな私が先日、MP3関連のプログラムファイルを整理していた所。

そういえばSCMPXが無いな!

と気付いた。

まあ、古いMOに保存されてはいるだろうが、この際なので検索してみる事にする。

SCMPXの検索

https://duckduckgo.com/?q=SCMPX&ia=web

すると検索結果の3番目にSCMPXの開発者が運営する本家のWebページが表示されたが、リンクをクリックすると表示されるのは開発履歴なので、ページ内のリンクからトップページに移動する必要がある。

そして20年ぶりくらいに見たそのWebページは、あの当時のままだった。

しかも、今でもフリーソフトの作成を行っているようだった。

これまで数多のMP3関係ページが消えていったが、まさか今でも活動しているとは思わなかった。

さて、件のSCMPXだが。

Download のリンクをクリックすると、あった!

だが配布が終了している!!

しかも、Internet archive を見ると今年の11月6日に保存されたダウンロードページには、未公開のver.1.6のダウンロードリンクがあるのに、今日見た本家のダウンロードページからは削除されている!!!

そのうえ、Internet archive のリンクからはファイルが削除されているというメッセージが出るだけで1.6のダウンロードが出来ず、アドレス直打ちでもダメ。

作者がInternet archive に削除要請したのだろうか?

なんにせよ、もう手に入らないとなると非常に残念だ。

昔話になるが、かつて私がSCMPXを知る前は、“8Hz-mp3”というソフトウェアでエンコードしていた。

“8Hz-mp3” はMS-Dosで動かすソフトウェアなので、当時はWindows95のDos窓で実行していた。

しかも変換速度がMMX Pentium 233Mhz程度だと、4~5分の曲を変換するのに20~30分程度かかる。

あの頃はアルバム一枚分リップしたWaveファイルを、寝る前に変換をかけて朝起きたら出来上がっている、というような使い方をしていた。

その点SCMPXはGUIで簡単に出来て、しかも変換速度が10倍は速いため、非常に重宝したものだ。

そして、音質についても“8Hz-mp3”より良かったように思う。

しかし以前このブログの記事に書いた“CD2WAV32”が出ると、まったく使わなくなってしまった。

何故なら“CD2WAV32”はCDのリッピングから変換、ID3タグの編集まで非常に簡単に出来てしまうから。

“8Hz-mp3”やSCMPXだと、リッピング用のツールでCDをWaveファイルにして、それを各ソフトでエンコードし、その後ID3タグ編集ソフトで一曲ずつタグ編集という、非常に面倒極まりない、手間のかかる作業を強いられた。

※後にSCMPXを二十数年ぶりに使ってみたら、一曲ずつだがID3タグの編集が可能である事がわかり、当時はこの機能でタグ編集していたと思われる。すっかり忘れていたよ!

そして再生に関しても、SCMPXに代わりWinampを使うようになってからはお役御免に。

だったら不要ではないか、と思う事もあるが。

SCMPXが出た時、一つのソフトで再生とエンコードがGUIで可能という事、それ以前に出ていた類似のソフトよりもあらゆる面で優れていたという事もあり、非常に画期的だったのだ。

SCMPXは歴史に残るMP3再生・エンコードソフトと言っても過言ではないと思う。

それが、ほんのひと月前まではダウンロード出来ていたというのに、それを逃した事が悔やまれる。

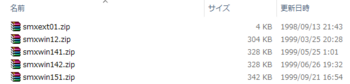

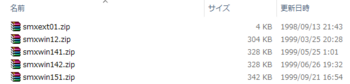

・・・古いMOからVer.1.51を掘り出してくるか。

追記。

SCMPXが見つかった!

残っていて良かった。

さらに追記。

Windowz10 Pro x64 で正常に動作する事を確認。適当な.m3uファイルを食わせると普通にアルバム一枚が再生された。

今見ても、このUIのデザインはセンスが良いと思う。

参考:

久々にMP3ファイルを作った

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2019-03-08

かつてSCMPXを配布していたWebサイト

https://ch3.azurewebsites.net/

しかし今、世間では“MP3”などという単語が使われる事など無い。

MP3が何なのか知らない人も少なくない現在、今でも私はMP3フォーマットの音楽ファイルを再生して聞いている。

そんな私が先日、MP3関連のプログラムファイルを整理していた所。

そういえばSCMPXが無いな!

と気付いた。

まあ、古いMOに保存されてはいるだろうが、この際なので検索してみる事にする。

SCMPXの検索

https://duckduckgo.com/?q=SCMPX&ia=web

すると検索結果の3番目にSCMPXの開発者が運営する本家のWebページが表示されたが、リンクをクリックすると表示されるのは開発履歴なので、ページ内のリンクからトップページに移動する必要がある。

そして20年ぶりくらいに見たそのWebページは、あの当時のままだった。

しかも、今でもフリーソフトの作成を行っているようだった。

これまで数多のMP3関係ページが消えていったが、まさか今でも活動しているとは思わなかった。

さて、件のSCMPXだが。

Download のリンクをクリックすると、あった!

だが配布が終了している!!

しかも、Internet archive を見ると今年の11月6日に保存されたダウンロードページには、未公開のver.1.6のダウンロードリンクがあるのに、今日見た本家のダウンロードページからは削除されている!!!

そのうえ、Internet archive のリンクからはファイルが削除されているというメッセージが出るだけで1.6のダウンロードが出来ず、アドレス直打ちでもダメ。

作者がInternet archive に削除要請したのだろうか?

なんにせよ、もう手に入らないとなると非常に残念だ。

昔話になるが、かつて私がSCMPXを知る前は、“8Hz-mp3”というソフトウェアでエンコードしていた。

“8Hz-mp3” はMS-Dosで動かすソフトウェアなので、当時はWindows95のDos窓で実行していた。

しかも変換速度がMMX Pentium 233Mhz程度だと、4~5分の曲を変換するのに20~30分程度かかる。

あの頃はアルバム一枚分リップしたWaveファイルを、寝る前に変換をかけて朝起きたら出来上がっている、というような使い方をしていた。

その点SCMPXはGUIで簡単に出来て、しかも変換速度が10倍は速いため、非常に重宝したものだ。

そして、音質についても“8Hz-mp3”より良かったように思う。

しかし以前このブログの記事に書いた“CD2WAV32”が出ると、まったく使わなくなってしまった。

何故なら“CD2WAV32”はCDのリッピングから変換、ID3タグの編集まで非常に簡単に出来てしまうから。

“8Hz-mp3”やSCMPXだと、リッピング用のツールでCDをWaveファイルにして、それを各ソフトでエンコードし、その後ID3タグ編集ソフトで一曲ずつタグ編集という、非常に面倒極まりない、手間のかかる作業を強いられた。

※後にSCMPXを二十数年ぶりに使ってみたら、一曲ずつだがID3タグの編集が可能である事がわかり、当時はこの機能でタグ編集していたと思われる。すっかり忘れていたよ!

そして再生に関しても、SCMPXに代わりWinampを使うようになってからはお役御免に。

だったら不要ではないか、と思う事もあるが。

SCMPXが出た時、一つのソフトで再生とエンコードがGUIで可能という事、それ以前に出ていた類似のソフトよりもあらゆる面で優れていたという事もあり、非常に画期的だったのだ。

SCMPXは歴史に残るMP3再生・エンコードソフトと言っても過言ではないと思う。

それが、ほんのひと月前まではダウンロード出来ていたというのに、それを逃した事が悔やまれる。

・・・古いMOからVer.1.51を掘り出してくるか。

追記。

SCMPXが見つかった!

残っていて良かった。

さらに追記。

Windowz10 Pro x64 で正常に動作する事を確認。適当な.m3uファイルを食わせると普通にアルバム一枚が再生された。

今見ても、このUIのデザインはセンスが良いと思う。

参考:

久々にMP3ファイルを作った

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2019-03-08

かつてSCMPXを配布していたWebサイト

https://ch3.azurewebsites.net/

SoftEther VPN のトラブル [トラブル]

私は仕事でVPNを使った作業をする事がある。

しかし数日前からそのVPNによる作業が出来なくなっていた。

利用しているVPNサービスは「SoftEther VPN」。

症状は、今まで正常に接続出来ていてIPアドレスもDHCPサーバから割り当てられていたが、IPアドレスの割り当てが行われなくなってしまうようになった。

VPNの接続自体は問題なく出来ているにも関わらず、だ。

サーバーとクライアントは最新のものだし、設定も以前から変えていないのに、一体何故なんだ!

そこで色々調べていたのだが、今日、やっとヒントになる情報を見つけた。

接続は出来るがIPアドレスが取得できない

https://www.vpnusers.com/viewtopic.php?t=60405

タイトルからしてズバリそのものなのに、何故今まで見逃していたのだろう。

この情報によると、ローカルブリッジに問題があるとそうなるようなコトが書かれている。

が、このケースでは新規に作成した接続が最初からダメというケースだ。

一方で私の場合、今まで数年間正常だったものが突然ダメになった。

そこでカンを働かせて、仮想LANカードのドライバを再インストール。

するとどうだ、正常にIPアドレスも割り当てられるようになったではないか!

クライアントの削除と再インストールで直らなかったのは、設定が残っていてそれがそのまま再インストールで適用されてしまったからなのか。

というワケで、何が原因かはわからないが問題は解決した。

安価だがそれ以上の価値がある椅子 [ハードウェア]

私が自宅でパソコンを使う時に座る椅子の、表皮の合成皮革(PVC製)が破れ始めた。

そこで新しく椅子を買う事にしたのだが。

色々調べて選んだのは以下の製品。

Dowinx クラシックLS-6688シリーズ

https://dowinx.jp/products/ls-6658

買った値段は¥16,880。

この手の椅子としては比較的安価な、ローエンド製品である。

この製品を選んだ理由は以下の要素を満たしていたから。

1. バケットシート風のデザインである事。

2. オットマン付きのリクライニング機能がある事。

3. 椅子の表皮がPVCでなく布(ファブリック素材)である事。

4. 座面を支える機構にコイルスプリングを使っている事。

5. 値段が¥20,000以下である事。

まあ、1と2に関しては私の趣味の問題。とはいえ、1に関しては実際に座ると幅が広すぎてバケットシート風のホールド感などまったく無く、一定以上の肥満体形でなければその恩恵は得られないと思う。

3は今までの椅子がPVC製の合成皮革を使っていたからで、これが経年劣化で破れた事が理由。

4については座り心地の問題だが、ウレタンの下が即板になっている椅子が私の腰に悪い影響を与えているという事実に基く。

5は単純に、消耗品の椅子に対して支払う限度額を決めていたから。モノによっては100年使える椅子もあるかもしれないが、私の抱える事情でそんなモノは不要。よってコストパフォーマンスを最大にする事が絶対条件であるからだ。

さて、注文した椅子が届いたので組み立ててみると。

以前の椅子と比べて圧倒的に安い作りなのが目に付く。

これまで使っていた椅子は定価 39,800円程度の物であり、基本骨格の作りはもとより、オットマンの支持部に「リニアブッシュ」というボールベアリングが回転用軸受けに対し直動軸受けのベアリングが使われていた。

しかし“Dowinx 6658”は単に樹脂製レールの安い支持部である事からその作りの違いがわかる。

実際組み立てている最中にも「これでいいのか!?」と思える作りの、良く言えば生産コスト優先の単純化が目立つ。

だが一方で、安かろう悪かろう、と言い切れない良さもある。

例えば5本ある脚部。

今まで使っていた椅子は金属製の頑固な作りだったが、“Dowinx 6658”は樹脂製の組み立て式。

しかもかなり安っぽい。

これで大丈夫なのかと不安になるほど粗末な作りだが。

一方で椅子として重要な座面の作りは凝っていて、分厚い作りの中にベッドにも使われるコイルスプリングが内蔵されている。

もうこれだけで他の安っぽい所は「壊れなければオッケー」となる。

少なくとも、安いとはいえ最低限のモノは備えているという事だ。

次いで思ったのは、背もたれの角度調整が少しやりにくい事。

これまでの椅子はレバー操作が単にバネの押し戻しだったのが、レバー操作がロック解除で角度調整の後にロックというものになった。

その調整機構を見て思ったが、これは明らかにコストダウン要素である。

とはいえ、これまでの椅子に慣れていただけの所もある。

作りが安いというのも、背もたれの角度調整の頻度を考えると大した問題ではない。

次に、この椅子の特徴的な要素について。

先ほども書いたが、座面の厚みは伊達ではない。

内蔵のコイルスプリングが絶妙な硬さで、これまでの“スポンジの下が板”の椅子と比べて座り疲れが起きにくい。

値段が一桁違う高級品はコレを座面の形状設計に加えて表皮の材質とウレタンスポンジの厚みと固さだけで実現しているのだろうが。

そういう意味では他の安い作りを許容出来るだけの要素だと言える。

次に全体的な形状。

見た目の問題ではなく、座った時に尻と背中をどういう風に支えるかが椅子として重要なワケで、この形状も私にとっては良く出来ている点である。

これに貢献しているのが腰部に後付けする振動パッド。

振動の機能は単にUSBの5V給電で振動するだけなので、ほとんど無意味。

しかし、腰の支持という点では十分な機能を持っていて、振動機能は無視して良い。

ちなみに“ヘッドレスト”も後付け部品として付属するが、私にはまったく意味がなかった。

そして特徴というほどのモノではないが、リクライニング機能とオットマン。

これが全然ダメ。

言葉で伝え辛いが、とにかくダメ。

オットマンは引き出しにくい上に出る量も少なく、私の体形ではふくらはぎの上側に当たるという、以前の椅子のようにふくらはぎからアキレス腱にかけて支持するオットマンと比べて存在そのもをを否定出来るほど悪い。

リクライニングも170度と謳われているが実際は135度が良い所で、以前の椅子の方はほとんど水平にまで倒れるのと比べてリクライニング機能は存在しないに等しい。

まあ、リクライニングは最悪無くても良いので許容出来る事ではあるが。

水平近くまで倒して、オットマンを使って仮眠したい人は絶対にこの製品を選ぶべきではない。

という事で。

私にとっては良い買い物だったが。

安い分得るものもあれば捨てざるを得ない点もある椅子である事は間違いない。

だが一方でコストパフォーマンスが非常に良い事を認める作りである事も事実。

メーカ-の謡うように、初心者向けの安い製品かもしれないが。

同レベルの製品の中では、確実に良い部類であると私は思った。

そこで新しく椅子を買う事にしたのだが。

色々調べて選んだのは以下の製品。

Dowinx クラシックLS-6688シリーズ

https://dowinx.jp/products/ls-6658

買った値段は¥16,880。

この手の椅子としては比較的安価な、ローエンド製品である。

この製品を選んだ理由は以下の要素を満たしていたから。

1. バケットシート風のデザインである事。

2. オットマン付きのリクライニング機能がある事。

3. 椅子の表皮がPVCでなく布(ファブリック素材)である事。

4. 座面を支える機構にコイルスプリングを使っている事。

5. 値段が¥20,000以下である事。

まあ、1と2に関しては私の趣味の問題。とはいえ、1に関しては実際に座ると幅が広すぎてバケットシート風のホールド感などまったく無く、一定以上の肥満体形でなければその恩恵は得られないと思う。

3は今までの椅子がPVC製の合成皮革を使っていたからで、これが経年劣化で破れた事が理由。

4については座り心地の問題だが、ウレタンの下が即板になっている椅子が私の腰に悪い影響を与えているという事実に基く。

5は単純に、消耗品の椅子に対して支払う限度額を決めていたから。モノによっては100年使える椅子もあるかもしれないが、私の抱える事情でそんなモノは不要。よってコストパフォーマンスを最大にする事が絶対条件であるからだ。

さて、注文した椅子が届いたので組み立ててみると。

以前の椅子と比べて圧倒的に安い作りなのが目に付く。

これまで使っていた椅子は定価 39,800円程度の物であり、基本骨格の作りはもとより、オットマンの支持部に「リニアブッシュ」というボールベアリングが回転用軸受けに対し直動軸受けのベアリングが使われていた。

しかし“Dowinx 6658”は単に樹脂製レールの安い支持部である事からその作りの違いがわかる。

実際組み立てている最中にも「これでいいのか!?」と思える作りの、良く言えば生産コスト優先の単純化が目立つ。

だが一方で、安かろう悪かろう、と言い切れない良さもある。

例えば5本ある脚部。

今まで使っていた椅子は金属製の頑固な作りだったが、“Dowinx 6658”は樹脂製の組み立て式。

しかもかなり安っぽい。

これで大丈夫なのかと不安になるほど粗末な作りだが。

一方で椅子として重要な座面の作りは凝っていて、分厚い作りの中にベッドにも使われるコイルスプリングが内蔵されている。

もうこれだけで他の安っぽい所は「壊れなければオッケー」となる。

少なくとも、安いとはいえ最低限のモノは備えているという事だ。

次いで思ったのは、背もたれの角度調整が少しやりにくい事。

これまでの椅子はレバー操作が単にバネの押し戻しだったのが、レバー操作がロック解除で角度調整の後にロックというものになった。

その調整機構を見て思ったが、これは明らかにコストダウン要素である。

とはいえ、これまでの椅子に慣れていただけの所もある。

作りが安いというのも、背もたれの角度調整の頻度を考えると大した問題ではない。

次に、この椅子の特徴的な要素について。

先ほども書いたが、座面の厚みは伊達ではない。

内蔵のコイルスプリングが絶妙な硬さで、これまでの“スポンジの下が板”の椅子と比べて座り疲れが起きにくい。

値段が一桁違う高級品はコレを座面の形状設計に加えて表皮の材質とウレタンスポンジの厚みと固さだけで実現しているのだろうが。

そういう意味では他の安い作りを許容出来るだけの要素だと言える。

次に全体的な形状。

見た目の問題ではなく、座った時に尻と背中をどういう風に支えるかが椅子として重要なワケで、この形状も私にとっては良く出来ている点である。

これに貢献しているのが腰部に後付けする振動パッド。

振動の機能は単にUSBの5V給電で振動するだけなので、ほとんど無意味。

しかし、腰の支持という点では十分な機能を持っていて、振動機能は無視して良い。

ちなみに“ヘッドレスト”も後付け部品として付属するが、私にはまったく意味がなかった。

そして特徴というほどのモノではないが、リクライニング機能とオットマン。

これが全然ダメ。

言葉で伝え辛いが、とにかくダメ。

オットマンは引き出しにくい上に出る量も少なく、私の体形ではふくらはぎの上側に当たるという、以前の椅子のようにふくらはぎからアキレス腱にかけて支持するオットマンと比べて存在そのもをを否定出来るほど悪い。

リクライニングも170度と謳われているが実際は135度が良い所で、以前の椅子の方はほとんど水平にまで倒れるのと比べてリクライニング機能は存在しないに等しい。

まあ、リクライニングは最悪無くても良いので許容出来る事ではあるが。

水平近くまで倒して、オットマンを使って仮眠したい人は絶対にこの製品を選ぶべきではない。

という事で。

私にとっては良い買い物だったが。

安い分得るものもあれば捨てざるを得ない点もある椅子である事は間違いない。

だが一方でコストパフォーマンスが非常に良い事を認める作りである事も事実。

メーカ-の謡うように、初心者向けの安い製品かもしれないが。

同レベルの製品の中では、確実に良い部類であると私は思った。

プリンターのインクが切れたら、プリンターを買い替えろ! [ハードウェア]

先日、手頃な静電プリンターを探していた。

ネットで見つけたのは、ブラザーのHL-L2330Dという機種。

ノジマオンラインで¥7,902 という値段だった。

私はこの値段を見て、いくらなんでも安すぎると思った。

そこで、交換用のトナーを調べると。

同じノジマオンラインで¥9,099という価格。

プリンター本体よりもインクの方が高いじゃない!

まあ、ランニングコストを考えると、インクを使い切ったらプリンター本体を買い替えた方が安い、というのは割と昔からよくある話だが。

こういうのはもうやめて欲しいなァ。

ネットで見つけたのは、ブラザーのHL-L2330Dという機種。

ノジマオンラインで¥7,902 という値段だった。

私はこの値段を見て、いくらなんでも安すぎると思った。

そこで、交換用のトナーを調べると。

同じノジマオンラインで¥9,099という価格。

プリンター本体よりもインクの方が高いじゃない!

まあ、ランニングコストを考えると、インクを使い切ったらプリンター本体を買い替えた方が安い、というのは割と昔からよくある話だが。

こういうのはもうやめて欲しいなァ。

インターネットのサービス=セキュリティホールの時代 [セキュリティ]

「Microsoft 365」を乗っ取る“闇キット”が大人気 被害者にならないためには?

https://kn.itmedia.co.jp/kn/articles/2310/10/news033.html

「Microsoft 365」といえば、仕事で利用している人も多いと思う。

その「Microsoft 365」がいとも簡単にアカウントの乗っ取りが可能だそうで。

攻撃の成功率は高く、14%もあるのだそうだ。

今やインターネットのサービスそのものがセキュリティホールと言える時代。

中でもMicro$oftのサービスは群を抜いて危険。(ついでに言えばWindowz自体が大きな穴)

なので私は「Microsoft 365」を絶対に利用しないし、「Micro$oft アカウント」も登録しない。

なお、現在一般向けのWindows10及びWindows11は「Micro$oft アカウント」を持っていないと初期セットアップが出来ない=パソコンが使えない仕様となっているが。

以下の方法で簡単に回避可能で、ローカルアカウントでのアクティベーションが出来る。

1. Windows のセットアップをネットワークの接続画面まで進める

2. Shift + F10 でコマンドプロンプトを呼び出す

3. [cd oobe] と入力して[Enter]を押す

4. [BypassNRO.cmd] と入力して[Enter]を押す

5. 再起動後ネットワークの接続画面で「インターネットに接続していません」をクリック

6. セットアップ作業を進める

また、M$ Office を使うためには必ず「Micro$oft アカウント」が必要になるので、私は「LibreOffice」に切り替えた。

使い方にもよるのだろうが、私の場合はこれでまったく問題なく仕事が出来ている。

セキュリティリスクを減らすにはどうしたら良いのか。

常に考え続けて、情勢と自分の環境に合う対策をしよう。

202309きのこ狩り [雑談]

EVについてこの視点は無かった [クルマ]

アングル:EV整備士の不足、世界中で深刻化か 高コストも足かせ

https://jp.reuters.com/business/autos/FXBBJCBLK5O2LAW7JGPM3GAPNQ-2023-09-08/

EVの整備士が不足しているそうだ。

私の知っている自動車は、走る事以外の機能が今の車より少ない、20世紀に売られていた自動車だ。

なので、一般的な工具と、一部の整備に必要な特殊工具があれば整備が出来る。

私の場合特殊工具が無ければ作る事も可能だ。

しかし、昨今の自動車はコンピューターに頼る機能が増えていて、専用の機器やソフトウェアが無いと整備出来ない。

一方でEVの場合、車体の構造から内燃機関の自動車と違う部分が多いし、しかもセンサーやらなにやらもいろいろ違う。

電池と電源やモーター周りの専門知識も必要だろう。

なので、今までの自動車整備士では整備出来ない箇所が多数存在するため、故障したEVの修理が出来ない、という事になる。

しかも、内燃機関の自動車もそうだが、各メーカー独自の整備用コンピュータなどが必要で、それはメーカーと契約したり資格を取得しないと手に入らないし、それらの使い方も覚えなければならない。

という事で、EVの整備士が不足するというのは納得だ。

そして、整備士が足りなければ故障したEVの修理が出来ない。

需要に供給が追い付かなければコストが上がる。

そして今、すでに内燃機関の自動車よりもEVの方が修理コストが3倍にまで上がっているという。

テスラの修理で修理代が高すぎるという話は聞いた事がある。

まあ、そういう事だろう。

トレンドマイクロとウイルスバスター [セキュリティ]

今日、CPUの脆弱性について調べていたら、やたらと目につく情報があった。

脆弱性レポート 一覧

https://jvn.jp/report/index.html

それは、トレンドマイクロとウイルスバスター。

以下はそれらを少し抜き出したもの。いくらなんでも多すぎる。

他のセキュリティソフトは単に報告が無いだけで似たようなものなのだろうか、とも思うが。

それにしても流石は中国企業、そして中国製のセキュリティソフトだ。

公開日:2021/09/30 最終更新日:2021/09/30

トレンドマイクロ製ServerProtectにおける認証回避の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU99520559/index.html

公開日:2021/10/25 最終更新日:2021/10/25

トレンドマイクロ製企業向けエンドポイントセキュリティ製品における権限昇格の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU92842857/index.html

公開日:2021/11/26 最終更新日:2021/11/26

トレンドマイクロ製ウイルスバスター for Macにおけるアクセス制限不備の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU95400836/index.html

公開日:2021/12/08 最終更新日:2021/12/08

トレンドマイクロ製ウイルスバスター クラウドにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU98117192/index.html

公開日:2022/01/24 最終更新日:2022/01/24

トレンドマイクロ製Deep SecurityおよびCloud One Workload SecurityのLinux版Agentにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU95024141/index.html

公開日:2022/02/17 最終更新日:2022/02/17

トレンドマイクロ製ウイルスバスター for Macにおける権限昇格の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU95075478/index.html

公開日:2022/03/01 最終更新日:2022/03/01

トレンドマイクロ製企業向けエンドポイントセキュリティ製品における脆弱性に対するアップデート (2022年3月)

https://jvn.jp/vu/JVNVU96994445/index.html

公開日:2022/03/02 最終更新日:2022/03/02

トレンドマイクロ製ServerProtectにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU92972528/index.html

公開日:2022/03/10 最終更新日:2022/03/10

トレンドマイクロ製パスワードマネージャーのインストーラにおけるDLL読み込みに関する脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU96777901/index.html

公開日:2022/04/06 最終更新日:2022/04/06

トレンドマイクロ製ウイルスバスター for Macにおける権限昇格の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU97833256/index.html

公開日:2022/05/11 最終更新日:2022/05/11

トレンドマイクロ製パスワードマネージャーのインストーラにおける DLL 読み込みに関する脆弱性

https://jvn.jp/jp/JVN60037444/index.html

公開日:2022/05/12 最終更新日:2022/05/12

トレンドマイクロ製スマートホームスキャナー(Windows版)のインストーラにおけるDLL読み込みに関する脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU93434935/index.html

公開日:2022/05/23 最終更新日:2022/05/23

トレンドマイクロ製パスワードマネージャーにおける権限昇格の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU92641706/index.html

公開日:2022/06/02 最終更新日:2022/06/02

トレンドマイクロ製Apex OneおよびApex One SaaSにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU90675050/index.html

公開日:2022/08/17 最終更新日:2022/08/17

トレンドマイクロ製企業向けエンドポイントセキュリティ製品におけるリンク解釈に関する脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU96643038/index.html

公開日:2022/08/17 最終更新日:2022/08/17

トレンドマイクロ製ウイルスバスター クラウドにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU93109244/index.html

公開日:2022/10/07 最終更新日:2022/10/07

トレンドマイクロ製Deep SecurityおよびCloud One - Workload SecurityのWindows版Agentにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU99960963/index.html

公開日:2023/03/01 最終更新日:2023/03/01

トレンドマイクロ製ウイルスバスター クラウドにおける複数の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU96882769/index.html

公開日:2023/06/13 最終更新日:2023/06/13

複数のトレンドマイクロ製企業向け製品における脆弱性に対するアップデート (2023年6月)

https://jvn.jp/vu/JVNVU91852506/index.html

公開日:2023/07/24 最終更新日:2023/07/24

トレンドマイクロ製ウイルスバスター クラウドにおける権限昇格の脆弱性

https://jvn.jp/vu/JVNVU93384719/index.html

参考:

ウイルスバスターを使ってはいけない理由

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2020-05-28-1

ウイルスバスターがいつの間にか真の中国製になっていた

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2019-06-05

最近セキュリティで思う

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2014-03-02

CPUの脆弱性2023 [セキュリティ]

AMDとIntelから出ているCPUに、それぞれ脆弱性が存在する事が新たに判明した。

AMDの脆弱性は今年7月に発表されたもので、Zen2コアを使うCPU全てが影響を受ける。

Zen 2コアに脆弱性。修正は2023年10月以降

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1518766.html

RyzenシリーズなどAMD CPUの一部にプロセス間情報漏洩の脆弱性

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1518841.html

CVE-2023-20593 (Zenbleed とも呼ばれる) という番号が付けられたこの問題による影響は、WebページのJavaスクリプトを使って「暗号化キーやパスワード」を取得できてしまうというもの。

従って、パソコンでそのような情報を扱わないのであればたいした影響は無い。

問題の対策についてはUEFIのアップデートが必要であり、色々な意味で高い壁が存在する。

特に自作向けのマザーボードの場合、比較的古い機種は対策されたUEFIの供給が無い可能性が高い。

なので、対策されたUEFIの供給が無い場合で、かつこの問題の影響を避けたい人は、Zen3コアのCPUに換装すれば良い。

また、メーカー製パソコンの場合も一部の機種ではやはり対策されない可能性がある。

次はIntel製CPUの脆弱性について。

Intel第6世代~第11世代CPUに影響する脆弱性「Downfall」

https://news.mynavi.jp/article/20230809-2745873/

Intel製品に複数の脆弱性(2023年8月)

https://jvn.jp/vu/JVNVU99796803/

こちらは影響の範囲が第6世代~第11世代CPUと広く、しかもかなり深刻な問題である模様。

“メモリの最適化機能によって意図せずにハードウェアの内部レジスタを公開してしまう”という事から、Zenbleedと似た影響の脆弱性に思えるが。

影響する製品の範囲が広い事に加え、問題が複数ある事と、対策すると最大で50%も性能が落ちるというオマケが、問題をより深刻にしている。

この問題の影響から逃れる手段は二つ。

一つは最大50%の性能低下を受け入れて、緩和策の適用を行う事(緩和策の具体的な内容は不明)。

二つ目は、第12世代以降のIntel製CPUを使ったシステム、もしくはAMDのZen3以降のCPUを使ったシステムに移行する事。

要は最大50%の性能低下を受け入れるか、新しいパソコンに買い替えるか、だ。

Intel 終わっ tel。

AMDの脆弱性は今年7月に発表されたもので、Zen2コアを使うCPU全てが影響を受ける。

Zen 2コアに脆弱性。修正は2023年10月以降

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1518766.html

RyzenシリーズなどAMD CPUの一部にプロセス間情報漏洩の脆弱性

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1518841.html

CVE-2023-20593 (Zenbleed とも呼ばれる) という番号が付けられたこの問題による影響は、WebページのJavaスクリプトを使って「暗号化キーやパスワード」を取得できてしまうというもの。

従って、パソコンでそのような情報を扱わないのであればたいした影響は無い。

問題の対策についてはUEFIのアップデートが必要であり、色々な意味で高い壁が存在する。

特に自作向けのマザーボードの場合、比較的古い機種は対策されたUEFIの供給が無い可能性が高い。

なので、対策されたUEFIの供給が無い場合で、かつこの問題の影響を避けたい人は、Zen3コアのCPUに換装すれば良い。

また、メーカー製パソコンの場合も一部の機種ではやはり対策されない可能性がある。

次はIntel製CPUの脆弱性について。

Intel第6世代~第11世代CPUに影響する脆弱性「Downfall」

https://news.mynavi.jp/article/20230809-2745873/

Intel製品に複数の脆弱性(2023年8月)

https://jvn.jp/vu/JVNVU99796803/

こちらは影響の範囲が第6世代~第11世代CPUと広く、しかもかなり深刻な問題である模様。

“メモリの最適化機能によって意図せずにハードウェアの内部レジスタを公開してしまう”という事から、Zenbleedと似た影響の脆弱性に思えるが。

影響する製品の範囲が広い事に加え、問題が複数ある事と、対策すると最大で50%も性能が落ちるというオマケが、問題をより深刻にしている。

この問題の影響から逃れる手段は二つ。

一つは最大50%の性能低下を受け入れて、緩和策の適用を行う事(緩和策の具体的な内容は不明)。

二つ目は、第12世代以降のIntel製CPUを使ったシステム、もしくはAMDのZen3以降のCPUを使ったシステムに移行する事。

要は最大50%の性能低下を受け入れるか、新しいパソコンに買い替えるか、だ。

Intel 終わっ tel。

当事者意識の欠如 [セキュリティ]

まあ、コレが普通、The Standard だ。

衝撃的なほど深刻な事態、中国が日本で最も機密性の高いシステムに侵入 https://grandfleet.info/japan-related/shockingly-serious-china-breaks-into-japans-most-sensitive-systems/

なにしろ日本政府が肝煎りで設置しているサイバー問題対策組織ですらこんな体たらくである。

内閣サイバーセキュリティセンターにゼロデイ攻撃 - 公知後も対策に至らず

https://www.security-next.com/148464

要するに、当事者のほとんど全員(例外的に何の権限も無い下っ端で当事者意識がある者を省く)が、自分自身の職務について他人事であり、当事者意識がゼロという事だ。

何故こんな事になっているのか。

それは、人間の根源的な問題に起因する。

それは何か。

「自分さえ良ければ他はどうでも良い」

これに尽きる。

特に向上心の強い者のほとんど全部はこの傾向が非常に強い。

さらに言うと、エリートから底辺の者までを含むほとんど全ての人間はそれ以前の問題であり、自分自身が社会にもたらす影響についての意識が希薄すぎて、こうした「自分の意識が社会に深刻な問題を生んでいるという事実」に関する問題を意識する事が不可能なのだ。

ちなみにこの問題は本人の表層意識における自覚とは無関係なのでなお始末が悪い。

したがって、ほんのひとつまみにすらならない極めて僅かな者達の奮闘も、焼け石に水なのである。

焼け石に水なのである。焼け石に水なのである。

一方で泥棒達の意識は極めて高い。

なにしろ仕事が成功すればとても気持ちが良い。

しかも、安全と報酬が約束されたサイバー攻撃である。

そのうえ、コンピュータシステムを設計し、開発し、運用し、管理し、利用する者達はバカの集団である前者である。

正に濡れ手に粟。

やらない方がバカといって良い。

それを、犯罪者集団どころか、国家規模でもやっているのである。

これで防ごうという事に無理がありすぎる。

例外的に、現金を扱う企業、例えば銀行やキャッシュカードサービス会社などは、当事者意識が非常に高くて当たり前なので、この問題にとても神経を使っているが。

それでも、ヤラレている所はヤラレているのである。

しかも彼らは利用者にリスク相当の金銭的負担を強要して自分自身が損をしない仕組みを構築し、問題の責任を免れている!!!

もっとも、バカ相手の商売が全ての彼らにとっては当たり前の対処だと思うし、私が当事者だとしてもそうするが。

まあ、この問題は永久に解決する事は無いだろう。

衝撃的なほど深刻な事態、中国が日本で最も機密性の高いシステムに侵入 https://grandfleet.info/japan-related/shockingly-serious-china-breaks-into-japans-most-sensitive-systems/

なにしろ日本政府が肝煎りで設置しているサイバー問題対策組織ですらこんな体たらくである。

内閣サイバーセキュリティセンターにゼロデイ攻撃 - 公知後も対策に至らず

https://www.security-next.com/148464

要するに、当事者のほとんど全員(例外的に何の権限も無い下っ端で当事者意識がある者を省く)が、自分自身の職務について他人事であり、当事者意識がゼロという事だ。

何故こんな事になっているのか。

それは、人間の根源的な問題に起因する。

それは何か。

「自分さえ良ければ他はどうでも良い」

これに尽きる。

特に向上心の強い者のほとんど全部はこの傾向が非常に強い。

さらに言うと、エリートから底辺の者までを含むほとんど全ての人間はそれ以前の問題であり、自分自身が社会にもたらす影響についての意識が希薄すぎて、こうした「自分の意識が社会に深刻な問題を生んでいるという事実」に関する問題を意識する事が不可能なのだ。

ちなみにこの問題は本人の表層意識における自覚とは無関係なのでなお始末が悪い。

したがって、ほんのひとつまみにすらならない極めて僅かな者達の奮闘も、焼け石に水なのである。

焼け石に水なのである。焼け石に水なのである。

一方で泥棒達の意識は極めて高い。

なにしろ仕事が成功すればとても気持ちが良い。

しかも、安全と報酬が約束されたサイバー攻撃である。

そのうえ、コンピュータシステムを設計し、開発し、運用し、管理し、利用する者達はバカの集団である前者である。

正に濡れ手に粟。

やらない方がバカといって良い。

それを、犯罪者集団どころか、国家規模でもやっているのである。

これで防ごうという事に無理がありすぎる。

例外的に、現金を扱う企業、例えば銀行やキャッシュカードサービス会社などは、当事者意識が非常に高くて当たり前なので、この問題にとても神経を使っているが。

それでも、ヤラレている所はヤラレているのである。

しかも彼らは利用者にリスク相当の金銭的負担を強要して自分自身が損をしない仕組みを構築し、問題の責任を免れている!!!

もっとも、バカ相手の商売が全ての彼らにとっては当たり前の対処だと思うし、私が当事者だとしてもそうするが。

まあ、この問題は永久に解決する事は無いだろう。

フレッツ・ISDNのサービスが終わる [ネットワーク]

フレッツ・ISDN、2026年1月でサービス終了

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1520181.html

フレッツ・ISDNのサービスが、あと2年半ほどで終了するそうだ。

私が初めてインターネット回線の契約をしたのは1996年10月頃だったが、当初から私は遅くて不安定なアナログ回線※ではなく、フルデジタルで速く安定したISDNの契約をしていた。

※デジタル通信が一般化する前は、デジタル信号を音声データに変換する、電話回線によるアナログ通信が一般的だった。

当時はまだフレッツ・ISDNのサービスは始まっていなかったが、その後1998年頃には定額料金のフレッツ・ISDNのサービスが始まっていたように思う。

それまで契約していた通常のISDN回線は従量制の料金だったので、当然私もそのサービスに飛びついたものだ。

ちなみにISDNのサービスを契約した当初は私の使うパソコンもPC-9801BX21台だけだったのでTA直結だったが、その後PC/AT互換機を手に入れたので2台以上接続する必要が出た。

このため、当時はまだ導入する人が少なかった“ルーター”という機器を買った。

私が買ったのは富士通製のNetVehicle-EX3というルーターで、当時はNTTが販売していたMN128-SOHOが大流行していたが、私はひねくれ者なのでNetVehicle-EX3を選択。

NetVehicle-EX3

https://pr.fujitsu.com/jp/news/1997/Jun/2-2.html

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970602/nv3.htm

結果的にこれは大当たりで、何かとトラブルが報告されたMN-128SOHOと違って極めて安定しており、快適なネット環境を構築する事が出来た。

しかし、導入当時はアナログ回線よりも安定して速いISDNだったが、2000年代に入ってADSLのサービスが始まるとその優位も次第に落ちていった。

何しろISDNは64kbps、ADSLは1Mbps以上と、15倍以上の速度差があったのだから。

そのADSLも当初は基地局から遠い私の家のような田舎だとそもそもサービスが無いという問題があったが、年々新しい高速なADSLのサービスが始まるにつれそれも解消されていき、2005年頃には私もADSLに切り替える事になった。

しかしISDNより速いADSLとはいえ、初めの頃は不安定で接続が切れまくるという問題があって色々苦労したなァ・・・

ちなみにADSL(最大10Mbps)に切り替えた後の下りで最大の速度は300~400kbps程度。

ISDNよりは速かったが、私よりも基地局に近い友人知人と比べてあまりの遅さに絶望感しか無かった。

そんなわけで結局ISDNを利用していたのは約8年程度と、ADSLの15年以上と比べて半分程度の短い期間だったが、周囲でISDNを使っていたのが私一人であった事もあって思い出が深い。

そのフレッツ・ISDNもとうとうサービス終了なのか。

おかげで色々思い出して、あの頃は良かったなァ、という思いを強く感じる。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1520181.html

フレッツ・ISDNのサービスが、あと2年半ほどで終了するそうだ。

私が初めてインターネット回線の契約をしたのは1996年10月頃だったが、当初から私は遅くて不安定なアナログ回線※ではなく、フルデジタルで速く安定したISDNの契約をしていた。

※デジタル通信が一般化する前は、デジタル信号を音声データに変換する、電話回線によるアナログ通信が一般的だった。

当時はまだフレッツ・ISDNのサービスは始まっていなかったが、その後1998年頃には定額料金のフレッツ・ISDNのサービスが始まっていたように思う。

それまで契約していた通常のISDN回線は従量制の料金だったので、当然私もそのサービスに飛びついたものだ。

ちなみにISDNのサービスを契約した当初は私の使うパソコンもPC-9801BX21台だけだったのでTA直結だったが、その後PC/AT互換機を手に入れたので2台以上接続する必要が出た。

このため、当時はまだ導入する人が少なかった“ルーター”という機器を買った。

私が買ったのは富士通製のNetVehicle-EX3というルーターで、当時はNTTが販売していたMN128-SOHOが大流行していたが、私はひねくれ者なのでNetVehicle-EX3を選択。

NetVehicle-EX3

https://pr.fujitsu.com/jp/news/1997/Jun/2-2.html

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970602/nv3.htm

結果的にこれは大当たりで、何かとトラブルが報告されたMN-128SOHOと違って極めて安定しており、快適なネット環境を構築する事が出来た。

しかし、導入当時はアナログ回線よりも安定して速いISDNだったが、2000年代に入ってADSLのサービスが始まるとその優位も次第に落ちていった。

何しろISDNは64kbps、ADSLは1Mbps以上と、15倍以上の速度差があったのだから。

そのADSLも当初は基地局から遠い私の家のような田舎だとそもそもサービスが無いという問題があったが、年々新しい高速なADSLのサービスが始まるにつれそれも解消されていき、2005年頃には私もADSLに切り替える事になった。

しかしISDNより速いADSLとはいえ、初めの頃は不安定で接続が切れまくるという問題があって色々苦労したなァ・・・

ちなみにADSL(最大10Mbps)に切り替えた後の下りで最大の速度は300~400kbps程度。

ISDNよりは速かったが、私よりも基地局に近い友人知人と比べてあまりの遅さに絶望感しか無かった。

そんなわけで結局ISDNを利用していたのは約8年程度と、ADSLの15年以上と比べて半分程度の短い期間だったが、周囲でISDNを使っていたのが私一人であった事もあって思い出が深い。

そのフレッツ・ISDNもとうとうサービス終了なのか。

おかげで色々思い出して、あの頃は良かったなァ、という思いを強く感じる。

TP-Linkを使うのはやめましょう [セキュリティ]

TP-Linkといえば中国のネットワーク機器メーカーである。

私ならば絶対に使わないが、世界中で、そして日本でも大人気。

数々の問題を起こし、セキュリティリスクの高さもトップクラスなのに、そういう情報は一般に出てこない。

出てくるのはそういう知識を必要とする人が集まる場所だけだ。

なので、無知な大衆は何も知らずに喜んでTP-Linkのネットワーク機器使っている。

さて、これまでこのブログで触れる機会が無かったTP-Link製品だが。

今回記事にしやすいネタを入手したので書こうと思う。

TP-Link製ルーターに犯罪者が侵入――製品のセキュリティに問題は?

https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2307/25/news01.html

こんな記事があって、要約すると

・TP-Link製のルーターが積極的に攻撃されてるけど、他の製品だってそういう事あるよ!

・ルーターにセキュリティホールなんかあって当たり前、その点TP-Linkはマシな方だよ!

という事である。

この記事、実は「前編・中編・後編」の3部作記事の「後編」であり、私はこれらの記事をコレで初めて知った。

なので他はどうだったのかと読むと。

前編:TP-Link製ルーターに侵入する犯罪者集団「カマロドラゴン」の悪質な手口とは?

https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2307/12/news14.html

中編:TP-Link製品を攻撃する犯罪者集団は会社じゃなく“あそこ”のルーターに侵入か

https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2307/18/news06.html

前編は後編と同じで、一見すると注意喚起に見えて実際にはTP-Link製品の擁護だった。

曰く、今回はたまたまTP-Link製品だっただけで、悪いのは「カマロドラゴン」なのだと。

そして中編は「誰が標的になっているのか」という、論点がおかしい内容。

“標的に含まれない人なら安心だよ!”とでも言いたいのか。

結局3つの記事全てが、TP-Link製品の評判が落ちるのを抑える事を目的としている。

さて。

TP-Link製品の問題がこれだけならば、私の書くこの記事も説得力は低いままだろう。

しかし調べればわかるが、TP-Linkは過去に色々やらかしている。

他のメーカーだって同じだ!という意見もあるが、それが事実であるとしてもその背景が大きく違う。

そして、世界中のIT機器の大半が中国で製造され、無線LANルーターのファームウェアの多くが中国のファームウェア開発会社に委託開発された物を使っているという事実を忘れてはいけない。

背景について言えば、中国は国家ぐるみの非常に強い動機が存在する事に対し、他はそういうものが無い。

話が逸れたので戻すが、TP-Linkに関する過去の記事でこんなものがある。

プロ調査で脆弱性が大量に見つかってしまった“残念”な無線LANルーターとは?

https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2112/30/news01.html

記事の日付は2021年12年30月なので大体1年と7か月前の記事だが。

内容としては記事のタイトル通りで、各社の無線LANルーターの脆弱性を調査して比較した、というもの。

以下は記事からの抜粋。

“今回の調査で特に多くの脆弱性が発見された無線LANルーターは、TP-Linkの「Archer AX6000」(脆弱性32個)とSynologyの「Synology Router RT2600ac」(脆弱性30個)だった。Synologyは調査結果を受け、無線LANルーターにとどまらず、同社全製品のセキュリティパッチを公開。こうした対応からルカフスキー氏は「ベンダーがセキュリティに敏感になっていることが読み取れる」と語る。”

槍玉に上がったのはTP-LinkとSynologyだが、台湾企業のSynologyはすぐにセキュリティパッチを出したようだ。

だが、TP-Linkは?

そしてその結果がTP-Link製ルーターを標的とした攻撃につながるのである。

ファーウェイの時もそうだが、中国企業はこういう時に声明発表は早くとも行動が遅い。

そしてうやむやにするのも得意で、セキュリティパッチを出したとしても新たなバックドアとしてセキュリティホールを意図的に仕込む理由が法的に存在している。(国家情報法、情報活動への協力義務)

とまあそういうワケで、TP-Link製品も危ないという事。

でも、みんな使うのだろうなァ。

OneDriveやMicrosoft 365がより深く統合 [OS]

Windows 11、秋のアップデートに向けたベータ

https://news.mynavi.jp/article/20230723-2732971/

以下、記事より抜粋

新しいエクスプローラーは(中略)OneDriveやMicrosoft 365がより深く統合される。

やめてくれ!!!!!!!!!!!!

https://news.mynavi.jp/article/20230723-2732971/

以下、記事より抜粋

新しいエクスプローラーは(中略)OneDriveやMicrosoft 365がより深く統合される。

やめてくれ!!!!!!!!!!!!

Thunderbirdを115.1にアップデートしたらおかしくなった [ソフトウェア]

私は長年、メールソフトにMozillaのThunderbirdを使っている。

出た直後からなので、もう20年近い。

そして、プロファイルフォルダの中で一番古いタイムスタンプは2005年。

一度使い始めてからプロファイルフォルダもずっと使いまわしている。

そんな中、先日このような記事を見つけた。

「Thunderbird 115」に初めてのマイナーアップデート ~セキュリティ関連の修正も

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1517925.html

その時使っていたThunderbirdのバージョンは103。

セキュリティのアップデートがあるという事もあり、アップデートする事にした。

ところが。

Thunderbirdのアップデート機能を使うと最新バージョンと出てアップデート出来ない。

この時私はもっと慎重になるべきだった。

アップデートした後に、少なくともプロファイルフォルダのバックアップを取らなければならなかったと後悔した。

自動でアップデート出来なかったため、私はThunderbirdのWebページでインストーラをダウンロードして、更新したのだ。

すると。

統合フォルダにある受信トレイなどにあるはずのいくつかのアカウントが消え、So-netとHotmailのアカウントが全てログイン出来なくなってしまった。

フォルダーモードを「全てのフォルダ」に切り替えた所、とりあえずアカウントの内容は残っているようだった。

当然、この時点で私はThunderbirdのバージョンを元に戻したが、「プロファイルが対応していない」というメッセージが出てバージョンダウンが出来なかった。

どうやらアップデートでプロファイルフォルダの中身が大幅に書き換わってしまったようだ。

こうなっては仕方がない。

ここから不具合を直して元の環境の使い勝手に近付けるための作業が始まった。

まずSo-netとHotmailのアカウントがログイン出来ない問題は、サーバー設定の認証方式が「通常のパスワード認証」から「OAuth2」という物に代わっている事にすぐ気付いた。

なのでそこを元に戻すと無事にログイン出来るように。

この点、同じく「OAuth2」に変わっていたGmailは問題なくログイン出来ていた。

そして次に統合フォルダから消えたアカウントのフォルダの復活を行った。

消えたフォルダは全て、「OAuth2」でログイン出来なかったアカウントだった。

それから試行錯誤を繰り返して元に戻す方法を発見。

具体的には、復活させたいフォルダの親を右クリックしてプロパティを出す。

すると「検索対象」という項目があるので、「選択...(H)」というボタンをクリック。

「フォルダーを選択」というウインドウが開くので、復活させたい各アカウントのフォルダの「検索」というチェックボックスにチェックを入れる。

消えた全てのアカウントでこれを行った後、「OK」、「更新」、とクリックする事で復活した。

後はユーザーインターフェイスもあちこち変更されているので、これらも全て使いやすいように直した。

さて。

アップデートで色々変わってしまうのは、正直な気持ちとして言語道断の所業だ。

だがまあ、時代の流れという事も理解出来る。

だが。

ログインの設定を勝手に変更してログイできなくするとか、統合フォルダの中身が一部とはいえ消えてしまうのは許容出来ない。

とはいえ他に選択肢が無いのでこのまま使うしかないのだが。

Thunderbirdは昔からこうしたやらかしがたまに起きる。

使い続けるには、こうした問題が起きた時に対処する能力を身に着けるしかない。

SATAケーブルに注意しろ!! [ハードウェア]

ここ数日の間、整理前のファイル一時置き場に使っているハードディスクが調子悪い。

どのように調子が悪いのかというと、初めの頃はエクスプローラでフォルダを開いているといつのまにかウインドウが閉じている事があった。

ただ、再度エクスプローラを開くと問題なく当該のフォルダを開けるため、私自身が無意識に閉じている事もよくあるので気にしなかったのだが。

数日の間にその頻度が上がって、ある時ファイルの書き込みが途中でいきなり止まるという事が起きた。

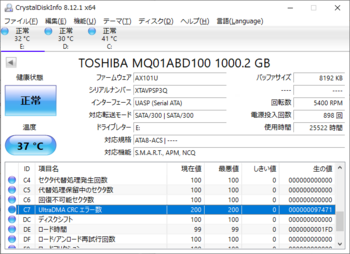

ファイルの書き込みが止まった時、再度書き込むと問題なく終わってハッシュを比較するとファイルの同一性を確認出来たが、さすがにおかしいと思って“CristalDiskInfo”でS.M.A.R.T.の情報を調べると。

・・・どこも悪くない。

通常、ファイルの書き込みが止まるとなれば大抵セクタエラーが発生していて、S.M.A.R.T.の記録には「セクタ代替処理発生回数」「代替処理保留中のセクタ数」「回復不能セクタ数」の3つの内どれか一つ、或いは複数の項目に“1”以上の数値が書かれているが、今回の場合は全てゼロ。

一体何が悪いのかと探してみると、「UltraDMA CRCエラー数」という項目が他のハードディスクは0に対し、問題のハードディスクは“97471”という、非常に大きな数値である事に気付いた。

“CristalDiskInfo”による、問題が起きたハードディスクのS.M.A.R.T.の情報。

「UltraDMA CRCエラー」がカウントされているという事は、データの送受信で修復不可能なエラーが発生しているという事だ。

エクスプローラのウインドウが勝手に閉じる現象も、信号のエラーによってWindowsがハードディスクを見失い、再度接続を試みるという動作で起きたに違いない。

少なくともWindowsのシステムログにはその痕跡が多数記録されていたので、エクスプローラを開いていない時も繰り返し起きていたという事になる。

さて、問題の内容が確認出来たところで、次は問題の解決だ。

今回の場合、私はこれまでの経験からSATAケーブルの不良を最初に疑った。

単にハードディスクの調子が悪いと考えた場合、他にも

・CPU又はメインメモリの不良

・CPUやメモリ、或いはシステムバスのオーバークロックが原因で動作が不安定

・SATAコントローラや周辺回路の不良

・ATX電源の相性が悪い、或いは故障

・SATA電源コネクタの接触不良など

・ハードディスク自体の故障

という原因も考えられるが、パソコンの状態と問題の内容からこれらは無いと判断。

そこで私はパソコンのケースを開けて、SATAケーブルを交換する事にした。

問題を起こしていると思われるSATAケーブルはSATA規格がまだSATA2の頃のIntel製SSDに付属していた物で、Amphenol製のコネクタが使われている事もあって信頼性は高いと思い使い続けていたが、さすがに10年以上経つと劣化が進むようだ。

取り外した問題のSATAケーブル。Amphenol製のコネクタが使われている高級品。

とにかくケーブルを交換した後は、それまでの不調が嘘であるかのように調子が良くなった。

そして、その後何度か「UltraDMA CRCエラー」がカウントされているか確認したが“97471”から増える事は無く、問題は完全に解決したと判断した。

SATAケーブルの不良はほとんどがコネクタの劣化による接触不良だと思うが、最悪の場合端子の接触部が溶けてディスク側も壊れてしまう事がある(そういうトラブルで動かなくなったパソコンを修理した経験がある)ので、あまり甘く見ない方が良い。

コネクタの端子は大気中の塵や化学物質と湿気などが原因で酸化したり硫化したり汚損したりするので、特にそのような原因が多い環境では注意した方が良いのだが、私の場合年に3~4回はケース内の掃除をしているし、室内の環境もかなり良い方なので油断があったようだ。

なんにせよ今回は問題の程度が軽く、SATAケーブルの交換で済んで良かった。

これからのディスプレイケーブル選び [ハードウェア]

パソコン用ディスプレイとの接続に使うケーブルが、かつて主流だったアナログVGA及びDVIからDisplayPort・HDMIに変わってしばらく経つ。

2010年代は過渡期として、大抵のディスプレイにDVIとアナログVGAの端子が備わっていたのだが、ここ数年に発売されたディスプレイにはこれらの端子が無くDisplayPortとHDMI端子だけの物が主流となったのだ。

というワケで、私は過去にDisplayPortとHDMI用のケーブルを一通り揃えたのだが。

やはりここ数年に新しく出た規格によって、古い規格のケーブルが使えなくなるという事態になってしまった。

しかし、規格が更新された事で何が何に対応するのかがわかり辛い。

そこで非常に簡単にではあるが、DisplayPortとHDMIの規格と、それに対応するケーブルについてまとめようと思う。

まずはHDMIから。

HDMIは元々DVI規格をAV用途向けに規格を拡張し、ケーブルを使いやすく改良したもの。

おかげでパソコン用途でも使え、しかも安いのがいい。

ケーブルを選ぶ際は、フルHDまでなら“HDMI 1.2対応”のケーブル。

最近利用者が増えているWQHD(2.5K?)なら“HDMI 1.4対応”以上。

4K対応なら“HDMI 2.0対応”、8K対応なら“HDMI 2.1対応”のケーブルを使えば良い。

次。DisplayPort。

DisplayPortは最初からコンピュータ用として設計されているので、性能と信頼性がHDMIよりも高い。

しかし、その代わりになにもかもが高価になってしまった。

という事で、8K使いたければ1.4対応のケーブルを買っておけばOK。

4Kまでで良ければ1.2でOK、というところか。

昨年策定された2.1に至ってはケーブルが2種類とか消費者をバカにしているとしか思えない。

設計者からすれば用途毎に使い分けする事でコストダウンできると思っているのだろうが。

それにしても、今回のディスプレイ用ケーブルや、以前ネタにしたUSB用ケーブルは種類が増えすぎだ。

昔は用途毎にケーブルの種類が違うという面倒はあったが、同じ用途で使える使えないが出る事は無かった。

それが今やコネクタ形状が同じで接続も可能なのに、使ってみたらダメでした、という例があまりにも多すぎる。

一体どちらが消費者にとって利便性が良いのか?

私は前者だと思う。

VESA、最新の「DisplayPort 2.1」仕様を公開

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2210/26/news059.html

PC用ディスプレイのインターフェイス

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2016-12-19

2010年代は過渡期として、大抵のディスプレイにDVIとアナログVGAの端子が備わっていたのだが、ここ数年に発売されたディスプレイにはこれらの端子が無くDisplayPortとHDMI端子だけの物が主流となったのだ。

というワケで、私は過去にDisplayPortとHDMI用のケーブルを一通り揃えたのだが。

やはりここ数年に新しく出た規格によって、古い規格のケーブルが使えなくなるという事態になってしまった。

しかし、規格が更新された事で何が何に対応するのかがわかり辛い。

そこで非常に簡単にではあるが、DisplayPortとHDMIの規格と、それに対応するケーブルについてまとめようと思う。

まずはHDMIから。

| 規格 | 解像度/周波数 | その他 |

| ~1.2x | 2K/60Hz | 1.2よりPC出力に対応 |

| 1.3~1.4 | 4K/30Hz | Adobe RGBなど広色域に対応 |

| 2.0 | 4K/60Hz | HDRに対応 |

| 2.1 | 8K/60Hz | - |

HDMIは元々DVI規格をAV用途向けに規格を拡張し、ケーブルを使いやすく改良したもの。

おかげでパソコン用途でも使え、しかも安いのがいい。

ケーブルを選ぶ際は、フルHDまでなら“HDMI 1.2対応”のケーブル。

最近利用者が増えているWQHD(2.5K?)なら“HDMI 1.4対応”以上。

4K対応なら“HDMI 2.0対応”、8K対応なら“HDMI 2.1対応”のケーブルを使えば良い。

次。DisplayPort。

DisplayPortは最初からコンピュータ用として設計されているので、性能と信頼性がHDMIよりも高い。

しかし、その代わりになにもかもが高価になってしまった。

| 規格 | 解像度/周波数 | その他 |

| ~1.1x | 4K/30Hz | - |

| 1.2x | 4K/75Hz | 広色域・Adaptive-Syncのサポート |

| 1.3 | 8K/30Hz | HDR対応、USB-Type-Cサポート |

| 1.4x | 8K/60Hz | - |

| 2.x | 16K/60Hz | USB4対応、ケーブルはDP40とDP80の2種 |

という事で、8K使いたければ1.4対応のケーブルを買っておけばOK。

4Kまでで良ければ1.2でOK、というところか。

昨年策定された2.1に至ってはケーブルが2種類とか消費者をバカにしているとしか思えない。

設計者からすれば用途毎に使い分けする事でコストダウンできると思っているのだろうが。

それにしても、今回のディスプレイ用ケーブルや、以前ネタにしたUSB用ケーブルは種類が増えすぎだ。

昔は用途毎にケーブルの種類が違うという面倒はあったが、同じ用途で使える使えないが出る事は無かった。

それが今やコネクタ形状が同じで接続も可能なのに、使ってみたらダメでした、という例があまりにも多すぎる。

一体どちらが消費者にとって利便性が良いのか?

私は前者だと思う。

VESA、最新の「DisplayPort 2.1」仕様を公開

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2210/26/news059.html

PC用ディスプレイのインターフェイス

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2016-12-19

インターネットで一部のサイトが見れなくなった話 [ネットワーク]

今日、パソコンで天気予報を見ようと気象庁のサイトを開いた。

だがブラウザに表示されたのは、真っ白な画面に「サーバーが見つかりませんでした」という文字。

エラーメッセージのスクリーンショット

ネットワークの障害か?と思っていくつかのサイトを開くと全て同様のエラー。

ところがDuckDuckGoで検索をかけると正常に検索結果が出る。

そして日本国外のサイトを開くと何の問題も無く表示され、さらに日本国内のサイトについても一部は表示される事がわかった。

このような問題の場合、真っ先に思い浮かぶのがDNSの障害か、もしくはWindowzのhostsファイルの改竄だ。

そこでhostsファイルを確認すると改竄の痕跡は無し。

すると残るはDNSか。

私の環境の場合DNSはパソコンに設定されていて、“Quad9”というDNSが登録されている。

Quad9

https://www.quad9.net/

昨日までは問題なかったが、今日あたり日本国内のサーバーが用いるIPアドレスがブラックリスト入りでもしたのか。

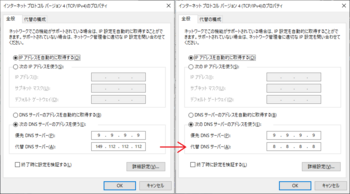

そこで私はネットワークアダプタの設定画面を開いて、IPv4のプロパティを開き「代替 DNS サーバー」の設定をQuad9からGoogleに変更した。

DNSの設定を変更した。

その後今まで表示されなかったサイトを開いてみると、今度は問題なく表示された。

さて。

今まで信頼を置いていた“Quad9”のDNSだが。

こんな事があると考えを変えざるを得ない。

すぐに復旧するならば良いが、過去に日本のサーバーがあまりにもセキュリティが甘すぎると叩かれた事があるため、この先ずっとこのままの可能性があるからだ。

なんにせよ、日常的に利用している国内のサイトがほとんど全滅になった今回の問題は、私にとって大きな問題。

しばらく様子見するつもりだが、今から“Quad9”に代わるDNSを探すとしよう。

参考:

NURO光へ変えたお話

https://17inch.blog.ss-blog.jp/2021-09-30

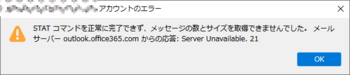

Hotmail(Outlook.com?)がまた使えなくなった [トラブル]

以前から何度もメールソフトで利用出来なくなっているHotmail。

ここしばらくは問題なかったが、今日、先ほどThunderbirdを起動するとこんなメッセージが出てメールの受信が出来ない。

もうすでにこのメールアドレスは重要なメールを受け取るサービスでは利用していないため、受信出来ないからといってそれほど困る事は無いが。

ちなみにインターネットブラウザからのWebメールサービスにはログイン出来て、メールの確認も可能。

もう捨てアカとしてしか使っていないが、それでも無いと困る。

復旧するまではWebメールで使うしかないのか・・・

参考:https://17inch.blog.ss-blog.jp/search/?keyword=Hotmail

Windows10でPINが使えないトラブル [トラブル]

今日、ASUSのZenBookでシャットダウン出来ないという問題の修正を行った。

OSはWindowz10 Pro 2022H2。

ローカルアカウントでログインしており、パスワードとは別に設定されたPINでログインする。

だが所有者曰く、ある日突然パソコンのシャットダウンが出来なくなったそうだ。

その症状は「シャットダウンすると勝手に再起動して“問題が発生したため、暗証番号(PIN)を使用できません。(以下略”というエラーを表示する」というもの。

当然、この後PINを再設定したが効果は無し。

ログイン自体はパスワードで出来るが、12桁の英数記号を使ったランダムなパスワードを入力するのはかなりの手間で、しかもシャットダウンが出来ないためACアダプタを接続していないとパソコンを使っていない間もバッテリーを消耗してしまう。

という事で私が面倒を見たのだが。

ネット上に数多あるこの問題に関する情報は全て役に立たず、さてどうしたものかとデバイスマネージャを見ると。

なんと、デバイスマネージャ上に“ファームウェア”という項目があって、そこに!マークが。 UEFIがエラーを起こしているのか?

そこで私の脳裏に浮かんだ選択肢はふたつ。

一つは、UEFIのリセット。俗に言う“CMOSクリア”だ。

だが、ノートパソコンの場合は分解が面倒なので保留とした。

そして二つ目、UEFIのアップデート。

幸い、ZenBookの型番で検索するとASUSのサポートページに最新のUEFIがアップロードされている。

なので私はUEFIのアップデートを選び、実行した。

そしてUEFIのアップデートが終わってZenBookを起動してみると。

直っていた。

デバイスマネージャ上のエラーも消えて、シャットダウン出来るし、PINを再設定するとそれも反映されていてPINでログイン出来た。

ふぅ。

さて、UEFIは旧来のBIOSが持つ様々な問題の解決策として導入されたものだが。

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

しかも、Windowzを再起動したら二度とパソコンの電源が入らなくなった、という事例も過去にあって、その時はデスクトップパソコンだったのでCMOSクリアで復帰したが、こういった問題に対処出来ない人はどうしろというのだ?

UEFI導入の最も大きな理由であるセキュリティ問題も、UEFIが潜在的に持つ穴が原因で逆にBIOSの時よりも問題が増えている始末。

UEFIにOSからデータを書き込める事が今回の“PINが使えない問題”の原因なのだろうが、あまりにもお粗末すぎるし、パソコンを使っているほとんど全部と言える人達はこの問題に対処出来ない。

一体、UEFIを作ったIntelと、問題だらけのゴミOSで金儲けしているMicro$oftは何がしたいのか。

消費者をバカにしているとしか思えない。

OSはWindowz10 Pro 2022H2。

ローカルアカウントでログインしており、パスワードとは別に設定されたPINでログインする。

だが所有者曰く、ある日突然パソコンのシャットダウンが出来なくなったそうだ。

その症状は「シャットダウンすると勝手に再起動して“問題が発生したため、暗証番号(PIN)を使用できません。(以下略”というエラーを表示する」というもの。

当然、この後PINを再設定したが効果は無し。

ログイン自体はパスワードで出来るが、12桁の英数記号を使ったランダムなパスワードを入力するのはかなりの手間で、しかもシャットダウンが出来ないためACアダプタを接続していないとパソコンを使っていない間もバッテリーを消耗してしまう。

という事で私が面倒を見たのだが。

ネット上に数多あるこの問題に関する情報は全て役に立たず、さてどうしたものかとデバイスマネージャを見ると。

なんと、デバイスマネージャ上に“ファームウェア”という項目があって、そこに!マークが。 UEFIがエラーを起こしているのか?

そこで私の脳裏に浮かんだ選択肢はふたつ。

一つは、UEFIのリセット。俗に言う“CMOSクリア”だ。

だが、ノートパソコンの場合は分解が面倒なので保留とした。

そして二つ目、UEFIのアップデート。

幸い、ZenBookの型番で検索するとASUSのサポートページに最新のUEFIがアップロードされている。

なので私はUEFIのアップデートを選び、実行した。

そしてUEFIのアップデートが終わってZenBookを起動してみると。

直っていた。

デバイスマネージャ上のエラーも消えて、シャットダウン出来るし、PINを再設定するとそれも反映されていてPINでログイン出来た。

ふぅ。

さて、UEFIは旧来のBIOSが持つ様々な問題の解決策として導入されたものだが。

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

トラブルがあまりにも多すぎる!!!

しかも、Windowzを再起動したら二度とパソコンの電源が入らなくなった、という事例も過去にあって、その時はデスクトップパソコンだったのでCMOSクリアで復帰したが、こういった問題に対処出来ない人はどうしろというのだ?

UEFI導入の最も大きな理由であるセキュリティ問題も、UEFIが潜在的に持つ穴が原因で逆にBIOSの時よりも問題が増えている始末。

UEFIにOSからデータを書き込める事が今回の“PINが使えない問題”の原因なのだろうが、あまりにもお粗末すぎるし、パソコンを使っているほとんど全部と言える人達はこの問題に対処出来ない。

一体、UEFIを作ったIntelと、問題だらけのゴミOSで金儲けしているMicro$oftは何がしたいのか。

消費者をバカにしているとしか思えない。

それは、ジョン・レノンの声ではない

ビートルズ「最後のレコード」年内発表、AIでレノンの声抽出

https://jp.reuters.com/article/music-the-beatles-idJPKBN2Y001M

愚かな行為だ。

ビートルズは、もう存在しない。

が、彼らは自分達に都合が良い妄想を利用して商売をしようとしているし、b-トルズファンの一部はそれを本物だと受け入れて喜んでいる。

もし私が当事者(仮に故ジョン氏とする)だったとすれば、それは私に対する侮辱であり、冒涜だ。

勝手な妄想で決めつけるな!

だが、思えば音楽という“それ”自体が、聞いた者の受け取り方で千差万別の妄想を生み出すシロモノ。

“それ”は、たとえ妄想だとしても、時として多くの人を救う力になる事もある。

だが。

そうだとしても。

それはないんじゃないか、と。

このニュースを見て思った。

https://jp.reuters.com/article/music-the-beatles-idJPKBN2Y001M

愚かな行為だ。

ビートルズは、もう存在しない。

が、彼らは自分達に都合が良い妄想を利用して商売をしようとしているし、b-トルズファンの一部はそれを本物だと受け入れて喜んでいる。

もし私が当事者(仮に故ジョン氏とする)だったとすれば、それは私に対する侮辱であり、冒涜だ。

勝手な妄想で決めつけるな!

だが、思えば音楽という“それ”自体が、聞いた者の受け取り方で千差万別の妄想を生み出すシロモノ。

“それ”は、たとえ妄想だとしても、時として多くの人を救う力になる事もある。

だが。

そうだとしても。

それはないんじゃないか、と。

このニュースを見て思った。

長年利用しているアプリケーションプログラム① [ソフトウェア]

20世紀からパソコンを活用している人の中には、20年以上使い続けているアプリケーションプログラムがあるという人は少なくないと思う。

私の場合、そんなアプリケーションプログラムの一つにこんなものがある。

PowerWitch the Royal

https://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se161737.html

PowerWitch the Royal。

これは「バイナリエディタ」という区分に類するプログラムであり、私が長年愛用するプログラムである。

私の場合、用途は端的に言えば「プログラムの改造」。

私はPC-8801の時代からバイナリの改造を行っており、その道具として“WESTSIDE SOFTHOUSE”の提供する各種プログラムを使っていたが、「PowerWitch the Royal」はその流れを汲むバイナリエディタであり、当然に“改造”に都合が良い機能を持つ。

※バイナリの意味がわからない人はこの機に学ぶと良い。

ちなみに、バイナリ云々する人は当然にアセンブラを理解している(過去形でも可)事が必要。

何故なら“バイナリ”と云うモノは二進数の羅列の事であり、“それ”を人間が理解しやすいように記号化したモノがアセンブラと云うプログラム言語?なのだから。

言語?と“?”マークが付くのは、アセンブラそのものは“ニーモニック”という記号のルールの集合体でしかないからだ。

だがそのおかげで、「00110101110101111011100001101101」などという二進数の羅列を人間が容易に?理解出来るようになる。(ちなみにウルトラ警備隊の隊員はコレが当たり前に理解出来る描写がされておる)

細かい事はもう30年以上前の記憶なので忘れてしまったが。

当時の私は逆アセンブラで解読したプログラムの改造を行っていたのだ。

(とはいえ、自分でプログラムを作る事は事実上ゼロだったが)

話が脱線した。

とにかく、過去の経験もあって未だにバイナリエディタは手放せないツールとなっている。

スマートフォンが標準の今となっては「ナニソレ?」だが。

例え高級言語を操るのが得意な者であっても、コンピュータが二進数の命令を実行するデバイスである限り、基本は変わらない。

二進数の命令は8bitとか16bitとか32bitとか、今では64bitが標準となりつつあるが。

全ては“バイナリ”という形式に帰結し、これに従ってプログラムが実行されていく。

高級言語のコンパイラ(或いはインタプリタ)がどれほど高度に進化したとしても、バイナリを直接いじるコトには敵わない。

バイナリエディタは、私が死ぬまでお世話になる事は間違いない。

私の場合、そんなアプリケーションプログラムの一つにこんなものがある。

PowerWitch the Royal

https://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se161737.html

PowerWitch the Royal。

これは「バイナリエディタ」という区分に類するプログラムであり、私が長年愛用するプログラムである。

私の場合、用途は端的に言えば「プログラムの改造」。

私はPC-8801の時代からバイナリの改造を行っており、その道具として“WESTSIDE SOFTHOUSE”の提供する各種プログラムを使っていたが、「PowerWitch the Royal」はその流れを汲むバイナリエディタであり、当然に“改造”に都合が良い機能を持つ。

※バイナリの意味がわからない人はこの機に学ぶと良い。

ちなみに、バイナリ云々する人は当然にアセンブラを理解している(過去形でも可)事が必要。

何故なら“バイナリ”と云うモノは二進数の羅列の事であり、“それ”を人間が理解しやすいように記号化したモノがアセンブラと云うプログラム言語?なのだから。

言語?と“?”マークが付くのは、アセンブラそのものは“ニーモニック”という記号のルールの集合体でしかないからだ。

だがそのおかげで、「00110101110101111011100001101101」などという二進数の羅列を人間が容易に?理解出来るようになる。(ちなみにウルトラ警備隊の隊員はコレが当たり前に理解出来る描写がされておる)

細かい事はもう30年以上前の記憶なので忘れてしまったが。

当時の私は逆アセンブラで解読したプログラムの改造を行っていたのだ。

(とはいえ、自分でプログラムを作る事は事実上ゼロだったが)

話が脱線した。

とにかく、過去の経験もあって未だにバイナリエディタは手放せないツールとなっている。

スマートフォンが標準の今となっては「ナニソレ?」だが。

例え高級言語を操るのが得意な者であっても、コンピュータが二進数の命令を実行するデバイスである限り、基本は変わらない。

二進数の命令は8bitとか16bitとか32bitとか、今では64bitが標準となりつつあるが。

全ては“バイナリ”という形式に帰結し、これに従ってプログラムが実行されていく。

高級言語のコンパイラ(或いはインタプリタ)がどれほど高度に進化したとしても、バイナリを直接いじるコトには敵わない。

バイナリエディタは、私が死ぬまでお世話になる事は間違いない。

「X86-S」アーキテクチャ [CPU]

少々古いニュースだが、現在インテルは16bitと32bitの機能を削った、64bitソフトウェアだけをサポートするアーキテクチャ「X86-S」の策定をしているらしい。

16bit/32bitサポートの“終息”でより高性能なCPUを

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2305/22/news123.html

Intel、新「X86-S」アーキテクチャで8086互換を切り捨て

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1502222.html

記事によると、この「X86-S」とやらはまだ正式に決まったわけではない。

が、いずれ正式に発表され、これに伴ってWindows OSもそれに倣う事になるだろう。

ただ救いなのは、32bitのサポートを「Compatibility Mode」として残すという。

これは恐らく、ソフトウェア的に32bitモードをエミュレートする機能になるのだろう。

互換性が完全であるかという不安は残るが、Windowz95の頃から使い続けているソフトウェアは動いてくれると思う。

しかし。

16bitのプログラムで書かれたソフトウェアは完全に切り捨てられる事になる。

ほとんど全部の人はいまさら16bit なソフトウェアなど使う機会すら無いだろう。

困るのは私のように長年利用してきた古いソフトウェアの中に16bitの物が含まれている人々だ。

もちろん替えが効くのであればMS-Dosの頃から存在する古いソフトウェアなど使う理由は無い。

だがしかし、替えが効かないからこそ私は使い続けているのだ。

なので、16bitのサポートが切れると非常に困る。

とはいえ、この「X86-S」がこの世に出るのはまだずっと先の事だろう。

そのうえOSまでが16bitのサポートを終了するのはもっと先になると思う。

その頃には、私はもうこの世を去っている可能性すらある。

また16bitのソフトウェアでたまに動かす物はフロッピーディスクで使う物がほとんどだ。

だから、必要ならばそれだけのために古いパソコンを維持すれば良い。

なので、事実上心配は無用なのかもしれない。

16bit/32bitサポートの“終息”でより高性能なCPUを

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2305/22/news123.html

Intel、新「X86-S」アーキテクチャで8086互換を切り捨て

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1502222.html

記事によると、この「X86-S」とやらはまだ正式に決まったわけではない。

が、いずれ正式に発表され、これに伴ってWindows OSもそれに倣う事になるだろう。

ただ救いなのは、32bitのサポートを「Compatibility Mode」として残すという。

これは恐らく、ソフトウェア的に32bitモードをエミュレートする機能になるのだろう。

互換性が完全であるかという不安は残るが、Windowz95の頃から使い続けているソフトウェアは動いてくれると思う。

しかし。

16bitのプログラムで書かれたソフトウェアは完全に切り捨てられる事になる。

ほとんど全部の人はいまさら16bit なソフトウェアなど使う機会すら無いだろう。

困るのは私のように長年利用してきた古いソフトウェアの中に16bitの物が含まれている人々だ。

もちろん替えが効くのであればMS-Dosの頃から存在する古いソフトウェアなど使う理由は無い。

だがしかし、替えが効かないからこそ私は使い続けているのだ。

なので、16bitのサポートが切れると非常に困る。

とはいえ、この「X86-S」がこの世に出るのはまだずっと先の事だろう。

そのうえOSまでが16bitのサポートを終了するのはもっと先になると思う。

その頃には、私はもうこの世を去っている可能性すらある。

また16bitのソフトウェアでたまに動かす物はフロッピーディスクで使う物がほとんどだ。

だから、必要ならばそれだけのために古いパソコンを維持すれば良い。

なので、事実上心配は無用なのかもしれない。

東芝のTDMRとは [ハードディスク]

最近私は大容量のNASを導入しようと考えていて、そのためにIO-DATAの安いNASを買って中身を16TBのハードディスクに交換するつもりで色々調べている。

すると、東芝の「MG08ACA16TE」に関する情報に“TDMRを採用”というものがあった。

私はかつてTDMRについて記事を書いたが、現在の技術ではあのTDMRを採用するのは事実上不可能ではないかと思っている。

そこで「東芝のハードディスクに採用されたTDMR」について調べてみると、以下の記事をみつけた。

東芝に聞く、データセンター向けニアラインHDDの最新技術動向とこれから

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/1809/25/news012.html

記事によると、東芝が採用する“TDMR”は読み取りヘッドを二つ使って磁気信号の読み取り精度を向上する技術であるという。

要は記録密度を上げるためにトラック間隔を狭めると、隣り合ったトラックからの影響で読み取り時の磁気信号にノイズが乗りやすくなる。

そこで読み取りヘッドを二つにして、“隣接トラックとの干渉具合も読み取りながら、二次元的に読み取り信号を補正処理”する(記事からの引用)のが東芝の言う「TDMR(二次元磁気記録技術)」という事らしい。

記録の仕方そのものは従来と同じ一次元なのに、何故二次元磁気記録なのか!

とツッコミたくなったが、とりあえず東芝のTDMRが何なのか理解出来たので、ソコはどうでも良くなった。

まあ、信頼性が高いのであればなんでもいい。

参考:

大容量16TBニアラインHDDを市場に投入 TDMR導入によりCMR方式で大容量化を実現

https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/apc/ja/storage/technology-center/201907_nearlineHDD_16TB_j.pdf

TDMR技術を適用してCMR方式で業界最大の記憶容量 16 Tバイトを実現したニアライン向け3.5型HDD

https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/apc/ja/company/technical-review/pdf/technical-review-nearline-tdmr-hdds_j.pdf

スパセブン! [クルマ]

スポーツカーが欲しい。

クルマ好きならi一度は思うコトだろう。

私は純然たるスポーツカー好きなので、ハンパなクルマでは“足”の延長でしかない。

1990年代初頭。

当時レース参戦で借金もあった私は、個人的にクルマが欲しくなった。

この時最有力候補だったのが“セブン”。

当時はケータハム、バーキン、ウエストフィールド、といったメーカーから日本国内の販売があった。

私は、この当時当然に‘超貧乏”だったので、日常で使うクルマに贅沢は出来なかったが。

当時のクルマ雑誌には200万円台から“セヴン”の広告が出ていた。

私が特に興味をひかれたのが2Lターボで300万円弱だったウエストフィールドセブン。

まあ、結局夢のままで終わったが。

今になって調べたら、1.6Lのセブンが新車で600万円超えとか。

ありえん。

何故ならセブンの構成要素を考えると、今の円安などを考えても売値は300万円台でも利益が出るはず。

というのが私の認識だからだ。

だが、商品の価格は仕入れと利益率で決まるものではない。

というワケで、セブンを買おう!

と衝動的に思った私の感情は、現実によって一瞬で鎮火されてしまったとさ。

クルマ好きならi一度は思うコトだろう。

私は純然たるスポーツカー好きなので、ハンパなクルマでは“足”の延長でしかない。

1990年代初頭。

当時レース参戦で借金もあった私は、個人的にクルマが欲しくなった。

この時最有力候補だったのが“セブン”。

当時はケータハム、バーキン、ウエストフィールド、といったメーカーから日本国内の販売があった。

私は、この当時当然に‘超貧乏”だったので、日常で使うクルマに贅沢は出来なかったが。

当時のクルマ雑誌には200万円台から“セヴン”の広告が出ていた。

私が特に興味をひかれたのが2Lターボで300万円弱だったウエストフィールドセブン。

まあ、結局夢のままで終わったが。

今になって調べたら、1.6Lのセブンが新車で600万円超えとか。

ありえん。

何故ならセブンの構成要素を考えると、今の円安などを考えても売値は300万円台でも利益が出るはず。

というのが私の認識だからだ。

だが、商品の価格は仕入れと利益率で決まるものではない。

というワケで、セブンを買おう!

と衝動的に思った私の感情は、現実によって一瞬で鎮火されてしまったとさ。

前の30件 | -