Zen4は統合GPUを持つ [CPU]

AMD製のCPUは、Zen4の世代でやっとCPU内蔵GPU(以下統合GPU)を持つ事になりそうだ。

これまでもAMDには“APU”というGPU内蔵CPUを2011年頃から売っていたが、今日に至るまでAPUはモバイルパソコン(要はノートパソコン)向けに設計された物をデスクトップ向けに転用していた。

この点が、自社のCPUを幅広く普及させるためにデスクトップ専用に設計されたCPUにも統合GPUを持たせていたIntelと大きく違う。

そして、AMDはこれまでデスクトップ向けに設計(これも厳密にはサーバ向けのCPUコアを転用)されたCPUには統合GPUを持たせなかった。

その理由は色々あるが、これも元をただせば“入れたかったけど出来なかった”。

理由は製造プロセスの微細化が進まなくて、GPUを内蔵させるとダイが大きくなりすぎる=高額になって売れないとか、ただでさえ性能が低いCPUを少しでも良くしようと頑張った結果、動作周波数と消費電力の問題でGPUの内臓を諦めたとか、そんな消極的なものだ。

そしてRyzen登場以降、デスクトップ向けCPUはハイエンド市場に注力し、ハイエンド市場≒ゲーム用パソコンであればどうせ統合GPUなど使わずに個別のビデオカードを使う人がほとんどなので不要、という理由で統合GPUを入れて来なかった。

しかし、その選択は市場を狭くする。

事実Intel製のハイエンドCPUは統合GPUのみを使う人の方が圧倒的多数なのだ。

そして現在。AMDにとって、機は熟した。

製造プロセスの微細化はTSMCのおかげでIntelよりも進んで、ダイの大きさも様々な工夫で解決、CPUコアの性能もIntelとの競争力を十分持つに至った。

ブランドの浸透と確立も、かつてのほとんど誰も知らない上に知っている人には安かろう悪かろうの状態から脱却を果たした。

今では高性能≒AMDだし、一般の消費者に対してはまだまだだけれども、企業向けにはAMDの良さが広く浸透している。

まあ、ともかく製造面では統合GPUを載せる余裕が出来て、それをたくさん売るための市場も準備が出来たと。

というワケで、Zen4は統合GPUを持つ。

やっと。

そしてそのGPUはIOダイに統合されるそうだ。

CPUのダイがサーバ用と共用である以上、当然の事だと思うが。

なんにせよ私には都合が良い。

ゲームなどしないがCPUパワーはそれなりに欲しいという人はとても多く、私もその一人だからだ。

そういう人にとって、安くて高性能なパソコンを手に入れるには統合GPUを持つCPUが必須。

ところが、今まではAPUがその任を負っていたがこれは元々ノートパソコン用で、そっちが売れていればデスクトップ用になど回せる余裕などありはしない。(一応出回ってはいるが数が少なすぎる)

だがZen4からは、デスクトップ専用のCPUもAPUとなるのだ。

こうしてAMDは順調に市場のシェアを伸ばす事になる・・・かもしれない。

これまでもAMDには“APU”というGPU内蔵CPUを2011年頃から売っていたが、今日に至るまでAPUはモバイルパソコン(要はノートパソコン)向けに設計された物をデスクトップ向けに転用していた。

この点が、自社のCPUを幅広く普及させるためにデスクトップ専用に設計されたCPUにも統合GPUを持たせていたIntelと大きく違う。

そして、AMDはこれまでデスクトップ向けに設計(これも厳密にはサーバ向けのCPUコアを転用)されたCPUには統合GPUを持たせなかった。

その理由は色々あるが、これも元をただせば“入れたかったけど出来なかった”。

理由は製造プロセスの微細化が進まなくて、GPUを内蔵させるとダイが大きくなりすぎる=高額になって売れないとか、ただでさえ性能が低いCPUを少しでも良くしようと頑張った結果、動作周波数と消費電力の問題でGPUの内臓を諦めたとか、そんな消極的なものだ。

そしてRyzen登場以降、デスクトップ向けCPUはハイエンド市場に注力し、ハイエンド市場≒ゲーム用パソコンであればどうせ統合GPUなど使わずに個別のビデオカードを使う人がほとんどなので不要、という理由で統合GPUを入れて来なかった。

しかし、その選択は市場を狭くする。

事実Intel製のハイエンドCPUは統合GPUのみを使う人の方が圧倒的多数なのだ。

そして現在。AMDにとって、機は熟した。

製造プロセスの微細化はTSMCのおかげでIntelよりも進んで、ダイの大きさも様々な工夫で解決、CPUコアの性能もIntelとの競争力を十分持つに至った。

ブランドの浸透と確立も、かつてのほとんど誰も知らない上に知っている人には安かろう悪かろうの状態から脱却を果たした。

今では高性能≒AMDだし、一般の消費者に対してはまだまだだけれども、企業向けにはAMDの良さが広く浸透している。

まあ、ともかく製造面では統合GPUを載せる余裕が出来て、それをたくさん売るための市場も準備が出来たと。

というワケで、Zen4は統合GPUを持つ。

やっと。

そしてそのGPUはIOダイに統合されるそうだ。

CPUのダイがサーバ用と共用である以上、当然の事だと思うが。

なんにせよ私には都合が良い。

ゲームなどしないがCPUパワーはそれなりに欲しいという人はとても多く、私もその一人だからだ。

そういう人にとって、安くて高性能なパソコンを手に入れるには統合GPUを持つCPUが必須。

ところが、今まではAPUがその任を負っていたがこれは元々ノートパソコン用で、そっちが売れていればデスクトップ用になど回せる余裕などありはしない。(一応出回ってはいるが数が少なすぎる)

だがZen4からは、デスクトップ専用のCPUもAPUとなるのだ。

こうしてAMDは順調に市場のシェアを伸ばす事になる・・・かもしれない。

ルーターのファームウェアをアップデート [セキュリティ]

今日はルーターのファームウェアをアップデートした。

私の使うルーターは、NETGEARの「RAX20」という型番で、日本国内では“AX1800 WiFi 6”という名前で売られている。

これまでの経験でルーターのファームウェアのアップデートに慎重な私は、設定が消えてしまう事も経験しているためにルーターに施した設定の全てを記録していて、今回もその記録を確認しての作業となった。

「RAX20」のファームウェアは昨今のルーターの多くと同じように自動で更新も出来るのだが、ファームウェアの更新で調子が悪くなるというのは割とありふれた問題であるので、私は最新のファームウェアで問題が出ていない事を一か月以上は様子見で確認してから手動で更新している。

なので今回も新しいファームウェアは3月半ばに出ていたのだがしばらく様子を見て、今回NETGEARのダウンロードサイトでファームウェアをダウンロードし、更新する事となった。

RAX20 Firmware Version 1.0.10.110

https://kb.netgear.com/000064690/RAX20-Firmware-Version-1-0-10-110

手動による更新は、ファームウェアをダウンロードした後にルーターの設定画面をブラウザで呼び出す。(設定画面からの手動更新も可能だが、信頼できないので却下)

そしてダウンロードしたファームウェアを指定して更新を実行、するとルーターの再起動後に新しいファームウェアでルーターが動作し始めた。

それから私が設定変更した内容を調べ、問題が無い事を確認して更新終了。

ちなみに今回の更新内容は「セキュリティ脆弱性の修正」ということだった。

ところでNETGEARの「RAX20」というルーターは、同社のWi-Fi6対応ルーターの中でもエントリーモデルという事で安価な製品なのだが。

それ以前に使っていたNEC製のWG1200HS3よりも格段に安定していて、かつ機能も豊富。

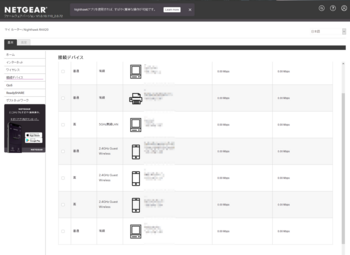

ルーターに接続されている機器の一覧も、こんな感じで一目瞭然。

ここ数年のNEC製ルーターは私が求める機能を悉く削除していて、昔なら当たり前だった設定やログの確認などが全部出来ないばかりか、無線LANの接続も不安定でまるで使い物にならない。

無線LANの接続に関しては、Wi-Fiの規格が上がるに従ってNEC以外でも不安定な製品が多いようだが。

その点「RAX20」は私の求める物を過不足なく提供してくれ、しかもすこぶる安定であり、日本製ルーターの雄であるNECやBUFFALO製品の大多数がファームウェアを何度アップデートしても不安定な事を考えると非常に優れている。

というワケで一通りの確認をしたところ、何も問題は無かった。

近年はルーターの脆弱性を突く攻撃も増えているため、ルーターのファームウェアは常に最新にしておかなければならない。

だが一方でファームウェアの更新によるトラブルも多い。

やはり自分で管理して、問題が無い事を確認したファームウェアの更新を手動で行う以上の対策は無いのだ。

そして自分で管理する事で、セキュリティへの問題意識を高く保つ事にもつながる。

面倒だが、出来る事なら自分で管理するのが最善であると私は思う。

売るためには下手くそに合わせるしかない [クルマ]

あ亜ア阿唖ぁ吾亞蛙ァ・・・

新しい技術。新しい機構。新しい(以下略

もうウンザリだ。

私は、クルマが動くために必要最低限の装置以外、クルマに装備すべきでないと心の底から思っている。

そう考え、2022年現在、至上のスポーツカーは軽トラだと断言してしまいたい。

そんな衝動に駆られている。

こんなネタを記事にする原動力となったのがこの記事だ。

トヨタ、スープラを一部改良(以下略

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1405248.html

記事にはこんなコトが書かれている。

“コンピュータがドライバーのクラッチ、シフト操作に合わせて最適なエンジン回転数になるよう制御するiMTを採用しており、シフト操作時に自動ブリッピング、ドライバーの意を汲んだスムーズで気持ちの良いスポーツ走行に貢献するという。”

えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇdぇぇぇぇqwせdrftgyふじこ

いらない。

もう、全部いらない。

エンジンの制御は機械式の進角装置を使った点火制御と、スロットルに直結したワイヤーで制御する強制開閉式のキャブレターだけでいい。

ブレーキは当然ABSなんていらない。ブレーキペダルに直結のマスターシリンダーから送られる油圧でのみ、制御されるブレーキ装置がいい。

ハンドルも当然、パワーアシストすら不要。最近流行りの電気モーターを介した制御などゴミ以下。

車体の姿勢制御も、極めて単純な油圧式のショックアブソーバーとスプリングだけでいい。なんとかリンクとかなんとか制御とか、もう全部、新型コロナ並みの悪影響しかない。

なのになぜ、こうも余計なモノがクルマに取り付けられるのか。

答えは二通りに分かれるが、一般公道を走る市販の自動車に限れば答えは一つ。

「ヘタクソでも運転できるクルマの方が売れるから。」

もうね、ヘタクソが運転したら危なくて死ぬくらいでちょうどいいのよ。

80年代前半までの。

未完成なところが多すぎて、ちょっとエンジンの馬力を上げただけで車体から足回りまで、全部バランス取らないとまともに走らないくらいが普通でいい。

遅くたっていい。

刺激は足りないかもしれないが、2st 360cc で20馬力程度の軽4でも立派にスポーツ出来るのだ。

昨今のクルマに乗ると心から思う。

「あれ?なんでこんなに走るの?」

クルマの性能が良すぎてツマラナイ。

昔乗っていたKPとかの方が、今の軽4よりはるかに遅くとも、今よりもっと楽しかった。

タイヤの性能も、車体の安定性も、エンジンの馬力も、今よりはるかに劣ったあの時代のクルマたち。

時速20km/h前後で回る極低速のS字コーナーで、高荷重に歪んでギシギシと音を立て軋むボディの悲鳴を聞きながらハンドルを回したあの頃が懐かしい。

峠道の下り4速全開でキンコン鳴らしながらフルブレーキした時、ブレーキの過熱で思っていたより止まらなくてパニックになったあの頃が懐かしい。

上りの高速コーナーで全開クレたら加速でなく減速したあの頃が懐かしい・・・・

だから、一般公道でするクルマのスポーツってのはそういうモンだろ、と。

クルマの限界と思っていたのが、実は自分の腕前の限界だったと気付いたあの頃。

そしてそれまで出来なかった速度域への到達。

・・・とはいえ、たった5Km/hとか10Km/h程度の差でしかなかったが。

あれ?いつもより速度が乗るな。

そう感じてスピードメーターを見た時の「おおおっ!!!」という驚き。

まあ最初はその後のコーナー侵入でブレーキのタイミングが合わず、死にそうになったが。

そもそものスピードが遅いから、割とどうにでもなった。

だが今はそんな感動を味わう前に、スピードが出すぎてアブナイ。

そう、バカでもヘタクソでも、簡単にスピードが出るからよりいっそうアブナイ。

本当にそう思う。

ただし。

限界に挑戦などという、私からしたらバカの極み的な行為に酔う人を省く、自動車免許を持つほとんど全部の人にとってはクルマの完成度と運転手のヘタクソを補助する機能は万病に効くクスリみたいなもの。

その恩恵で命を・・・

ああ、ダメだ。

そんな例外的なコトは。

やっぱりソレは、クルマを運転すべきではない人を増長させる。

統計上重大事故が減っている理由も、クルマの性能以外の要因の方がはるかに大きい。

比率で言えばクルマの性能:それ以外の要因の比率は1:1万くらいだろう。

まァ一歩譲って実用車はそれでいいとしよう、だがスポーツカーでは?

色々と機械の補助があってやっと走るクルマを運転して何が楽しいのか?

何をやっても上手くいかない。

何故?ドウシテ?

答えのあるようで無いような、初心者には地獄でしかないその問答をやって、それを乗り越えたうえでなおその先にある高みを目指し、地味な努力を重ねる。

私はそれをやって、今に至る。

だからこそ思う。

ソレでいいのか、と。

新しい技術。新しい機構。新しい(以下略

もうウンザリだ。

私は、クルマが動くために必要最低限の装置以外、クルマに装備すべきでないと心の底から思っている。

そう考え、2022年現在、至上のスポーツカーは軽トラだと断言してしまいたい。

そんな衝動に駆られている。

こんなネタを記事にする原動力となったのがこの記事だ。

トヨタ、スープラを一部改良(以下略

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1405248.html

記事にはこんなコトが書かれている。

“コンピュータがドライバーのクラッチ、シフト操作に合わせて最適なエンジン回転数になるよう制御するiMTを採用しており、シフト操作時に自動ブリッピング、ドライバーの意を汲んだスムーズで気持ちの良いスポーツ走行に貢献するという。”

えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇdぇぇぇぇqwせdrftgyふじこ

いらない。

もう、全部いらない。

エンジンの制御は機械式の進角装置を使った点火制御と、スロットルに直結したワイヤーで制御する強制開閉式のキャブレターだけでいい。

ブレーキは当然ABSなんていらない。ブレーキペダルに直結のマスターシリンダーから送られる油圧でのみ、制御されるブレーキ装置がいい。

ハンドルも当然、パワーアシストすら不要。最近流行りの電気モーターを介した制御などゴミ以下。

車体の姿勢制御も、極めて単純な油圧式のショックアブソーバーとスプリングだけでいい。なんとかリンクとかなんとか制御とか、もう全部、新型コロナ並みの悪影響しかない。

なのになぜ、こうも余計なモノがクルマに取り付けられるのか。

答えは二通りに分かれるが、一般公道を走る市販の自動車に限れば答えは一つ。

「ヘタクソでも運転できるクルマの方が売れるから。」

もうね、ヘタクソが運転したら危なくて死ぬくらいでちょうどいいのよ。

80年代前半までの。

未完成なところが多すぎて、ちょっとエンジンの馬力を上げただけで車体から足回りまで、全部バランス取らないとまともに走らないくらいが普通でいい。

遅くたっていい。

刺激は足りないかもしれないが、2st 360cc で20馬力程度の軽4でも立派にスポーツ出来るのだ。

昨今のクルマに乗ると心から思う。

「あれ?なんでこんなに走るの?」

クルマの性能が良すぎてツマラナイ。

昔乗っていたKPとかの方が、今の軽4よりはるかに遅くとも、今よりもっと楽しかった。

タイヤの性能も、車体の安定性も、エンジンの馬力も、今よりはるかに劣ったあの時代のクルマたち。

時速20km/h前後で回る極低速のS字コーナーで、高荷重に歪んでギシギシと音を立て軋むボディの悲鳴を聞きながらハンドルを回したあの頃が懐かしい。

峠道の下り4速全開でキンコン鳴らしながらフルブレーキした時、ブレーキの過熱で思っていたより止まらなくてパニックになったあの頃が懐かしい。

上りの高速コーナーで全開クレたら加速でなく減速したあの頃が懐かしい・・・・

だから、一般公道でするクルマのスポーツってのはそういうモンだろ、と。

クルマの限界と思っていたのが、実は自分の腕前の限界だったと気付いたあの頃。

そしてそれまで出来なかった速度域への到達。

・・・とはいえ、たった5Km/hとか10Km/h程度の差でしかなかったが。

あれ?いつもより速度が乗るな。

そう感じてスピードメーターを見た時の「おおおっ!!!」という驚き。

まあ最初はその後のコーナー侵入でブレーキのタイミングが合わず、死にそうになったが。

そもそものスピードが遅いから、割とどうにでもなった。

だが今はそんな感動を味わう前に、スピードが出すぎてアブナイ。

そう、バカでもヘタクソでも、簡単にスピードが出るからよりいっそうアブナイ。

本当にそう思う。

ただし。

限界に挑戦などという、私からしたらバカの極み的な行為に酔う人を省く、自動車免許を持つほとんど全部の人にとってはクルマの完成度と運転手のヘタクソを補助する機能は万病に効くクスリみたいなもの。

その恩恵で命を・・・

ああ、ダメだ。

そんな例外的なコトは。

やっぱりソレは、クルマを運転すべきではない人を増長させる。

統計上重大事故が減っている理由も、クルマの性能以外の要因の方がはるかに大きい。

比率で言えばクルマの性能:それ以外の要因の比率は1:1万くらいだろう。

まァ一歩譲って実用車はそれでいいとしよう、だがスポーツカーでは?

色々と機械の補助があってやっと走るクルマを運転して何が楽しいのか?

何をやっても上手くいかない。

何故?ドウシテ?

答えのあるようで無いような、初心者には地獄でしかないその問答をやって、それを乗り越えたうえでなおその先にある高みを目指し、地味な努力を重ねる。

私はそれをやって、今に至る。

だからこそ思う。

ソレでいいのか、と。